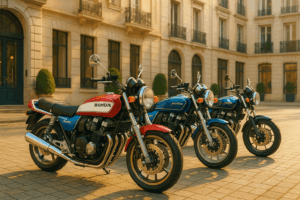

ホンダ公式画像:引用

CB1300が生産終了──このニュースに衝撃を受けたバイクファンは少なくないでしょう。

結論から言えば、CB1300生産終了の理由は、排出ガス規制の強化と大型ネイキッド市場の縮小という時代の流れにあります。

さらに、ファイナルエディション発表に象徴されるように、「歴史ある名車を最高の形で締めくくりたい」というホンダのプライドも大きく影響していると考えられます。

私自身、CB1300というバイクには特別な思い入れがあります。

大型バイクに憧れていた学生時代、雑誌の中でひときわ存在感を放っていたのがCB1300でした。堂々たるボディ、鼓動感のある4気筒エンジン、そしてどこか安心感を与えてくれる普遍的なデザイン。

「いつかこれに乗りたい」と夢見ていた人は、私だけではないはずです。

そんなCB1300がなぜ生産終了を迎えるのか──

Googleで「cb1300 生産終了 なぜ」と検索すると、「売れてないのか?」「ファイナルエディションとは?」「大型バイクはもう時代遅れなのか?」といったさまざまな疑問が飛び交っています。

しかし、単に「売れなかったから」だけでは、この答えには辿り着けません。むしろ、CB1300は長年にわたって多くのファンに支持され、独自の地位を築き続けてきた稀有な存在でした。

問題は、市場のニーズそのものが変わったことです。

より軽量で扱いやすい中型クラスや、電子制御満載の最新モデルへと需要がシフトする中で、CB1300のような伝統的な大型ネイキッドは、次第に立場を失っていきました。

さらに、環境性能に厳しい欧州基準に適合させるためには大幅な改良が必要となり、コストや販売台数を考えたときに「このタイミングで幕を引く」判断が下されたのだと推察できます。

この記事では、CB1300がなぜ生産終了に至ったのかを、時代背景や市場の変化を踏まえて深掘りするとともに、ファイナルエディションの意味、そして「今後このクラスはどうなるのか」までを詳しく考察していきます。

この記事でわかること

・CB1300生産終了の本当の理由と背景にある時代の流れ

・ファイナルエディション発表に込められたホンダの想い

・「売れてない」という噂の真相と実際の人気状況

・大型ネイキッド市場の変化と今後どうなっていくか

・CB1300の後悔しない向き合い方と手に入れるための選択肢

CB1300生産終了なぜ?大型ネイキッドが消えた理由を探る

Ride Dreamイメージ画像

CB1300が生産終了となったニュースを聞いたとき、多くのライダーが感じたのは驚きと寂しさだったはずです。

なぜなら、CB1300は単なるバイクの一台ではなく、**「大型ネイキッドの象徴」**ともいえる存在だったからです。

結論から言えば、CB1300が生産終了を迎えた背景には、排ガス規制の強化と、大型バイク市場そのものの縮小という、時代の流れによる不可避な要因がありました。

私も学生時代からCB1300に憧れを持ち、免許を取ったらいつかは乗りたいと思っていた一人でした。

実際に大型バイクに乗るようになってからも、CB1300の堂々たるスタイリングや、余裕ある走り、そして独特の安心感には、やはり特別なものを感じていました。

それだけに、「cb1300 生産終了 なぜ」というニュースは、胸にぽっかり穴が空いたような感覚を覚えたのをよく覚えています。

Googleで「cb1300 生産終了 なぜ」と検索すると、「ファイナルエディション」「売れてない」「無くなる理由」など、さまざまな関連ワードが並んでいます。

それだけ、CB1300の生産終了に疑問や興味を持つ人が多いことの証拠でしょう。

しかし、CB1300の生産終了は、単なる「売れなくなったから」ではありません。

むしろ、長年にわたって安定した人気を保っていたモデルだからこそ、ホンダは「中途半端なままフェードアウトさせるのではなく、きちんとファイナルエディションという形で締めくくる」という判断を下したのだと私は考えています。

これからこのセクションでは、

- CB1300がなぜ長く愛されてきたのか

- 本当に売れていなかったのか?

- そして、大型ネイキッドが時代の流れの中でどう変わっていったのか

といったテーマを掘り下げていきます。

CB1300というバイクの魅力を改めて再認識しながら、その生産終了が意味するものを、じっくり考えてみましょう。

・CB1300はなぜ長年愛され続けたのか?改めて振り返る

→ 歴史・人気の背景、ユーザー層の特徴を紹介

・cb1300生産終了なぜ?本当の理由は排ガス規制と時代の変化

→ 環境規制強化と市場ニーズの変化を軸に解説(公式発表も引用)

・ファイナルエディション登場は何を意味していたのか?

→ 生産終了決断と特別仕様へのホンダのメッセージ考察

・cb1300売れてない説は本当?実際の販売状況を検証

→ 「売れてない」という噂の実態とデータ考察

・センチュリーエアサスとCB1300の共通点に見る時代の流れ

→ 大型・高級志向モデルが苦戦する背景と共通する時代変化を紹介

CB1300はなぜ長年愛され続けたのか?改めて振り返る

CB1300が長年にわたって多くのライダーに愛され続けた理由は、一言で言えば、「ちょうどいい完成度」を持っていたからだと思います。

それは単なるスペックの高さではなく、バイクに乗る楽しさ、安心感、所有する満足感をすべて高い次元でバランスさせた稀有な存在だったからです。

まず、圧倒的なトルクとスムーズな加速感を生む空冷直列4気筒エンジンの魅力は、CB1300最大の個性でした。

大型バイクらしい余裕ある走りを楽しみつつ、街乗りからツーリングまで万能にこなせる柔軟性。

加えて、アクセルを開けたときの力強いレスポンスと、流すように走れるマイルドさのバランスが絶妙で、私自身、初めてCB1300に試乗したときには「これが本物の大型ネイキッドなんだ」と強く感じたのを覚えています。

次に、デザインの普遍性も見逃せません。

派手すぎず地味すぎず、正統派ネイキッドとしてのスタイルをずっと守り続けてきたCB1300。

このデザインが、20年経っても色褪せることなく、多くのライダーから「やっぱりこれだよな」と支持される大きな要因になっていました。

最新の電子制御バイクが増える中でも、「機械としてのバイクらしさ」をしっかり残していた点が、コアなファン層に刺さっていたのは間違いありません。

また、疲れにくい乗り味も、長距離ツーリングを愛するライダーにとって大きな魅力でした。

どっしりとした車体から生まれる安定感、高速道路での余裕あるクルージング性能、そして適度に柔らかいサスペンション。

CB1300は「ただ速いだけ」ではなく、「ずっと付き合いたくなるバイク」だったのです。

さらに、ホンダならではの耐久性と信頼性も、長く愛され続けた理由の一つです。

メンテナンスさえ怠らなければ10万キロも難なく走ると言われる堅牢な造りは、「一生もの」としてCB1300を選ぶライダーたちの背中を押してきました。

このように、CB1300はただスペックが高いだけのバイクではありませんでした。

「乗る楽しさ」「所有する喜び」「長く付き合える安心感」、この三拍子を完璧に兼ね備えていたからこそ、ここまで愛され続けたのだと強く感じます。

cb1300生産終了なぜ?本当の理由は排ガス規制と時代の変化

CB1300が生産終了を迎えた最大の理由は、単純に「売れなくなったから」ではありません。

本質的な要因は、排ガス規制の強化と大型バイク市場そのものの変化にあります。

近年、バイク業界ではヨーロッパ発の環境規制、いわゆる「ユーロ規制(EURO5)」が世界的に影響を与えています。

この排出ガス規制は年々厳しくなっており、従来の空冷・大排気量エンジンにとっては非常に大きな壁となりました。

CB1300も例外ではなく、排ガス規制をクリアするためにはエンジン本体の設計を大幅に見直し、コストをかけて再開発する必要があったのです。

しかし、ここで問題になるのが「果たしてそこまでコストをかけて開発を続けるべきか?」という判断です。

CB1300は確かに熱烈なファンに支持されてきたバイクですが、販売台数全体から見ると、近年はそれほど大きな数字ではありませんでした。

さらに、若い世代を中心に「大型ネイキッドよりも軽量で機動力の高いバイクを好む」傾向が強まってきたこともあり、CB1300のような伝統的なスタイルは市場全体の主流からはやや外れつつありました。

ホンダにとっても、限られたリソースを次世代の電動バイクや、より売れ筋の新型モデル開発に振り向ける必要がありました。

つまり、コスト・需要・将来性を総合的に判断した結果、CB1300の生産終了という決断に至ったわけです。

私自身、バイクショップの店員さんに話を聞いたことがありますが、

「CB1300を欲しがる人は確かに熱心だけど、新型に乗り換えるというより、“ずっと乗り続ける人”が多いから新しい台数はそこまで伸びない」という話を聞きました。

これもまた、製品ライフサイクルの終焉を裏付けるリアルな声だったと感じます。

また、CB1300に限らず、近年ではCB1100シリーズやヤマハのSR400など、空冷エンジンを搭載したクラシックモデルの生産終了が相次いでいます。

これは単なる一車種の問題ではなく、**「時代の区切り」**を象徴する大きな流れなのだと実感せざるを得ません。

CB1300が生産終了になったのは、バイク文化が衰えたわけでも、CB1300が魅力を失ったわけでもありません。

バイクという乗り物そのものが、新しい時代へと歩みを進めるために必要な選択だった──そう考えると、少しだけ前向きに受け止められる気がしています。

ファイナルエディション登場は何を意味していたのか?

CB1300のファイナルエディションが発表されたとき、多くのライダーが感じたのは、「ついにこの時が来たか」という複雑な感情だったと思います。

生産終了の発表と同時に送り出されたこの特別なモデルには、単なる「お別れモデル」という以上の意味が込められていました。

まず第一に、CB1300という名車をきちんと敬意を持って終わらせるための儀式だったと感じます。

一般的に、生産終了間際のモデルは静かにフェードアウトしていくことも珍しくありませんが、CB1300の場合、ホンダはわざわざファイナルエディションを用意し、特別なカラーリングや専用装備を施しました。

これは、CB1300が単なる商品ではなく、バイク文化そのものの象徴だったからこそできた対応だったと私は思います。

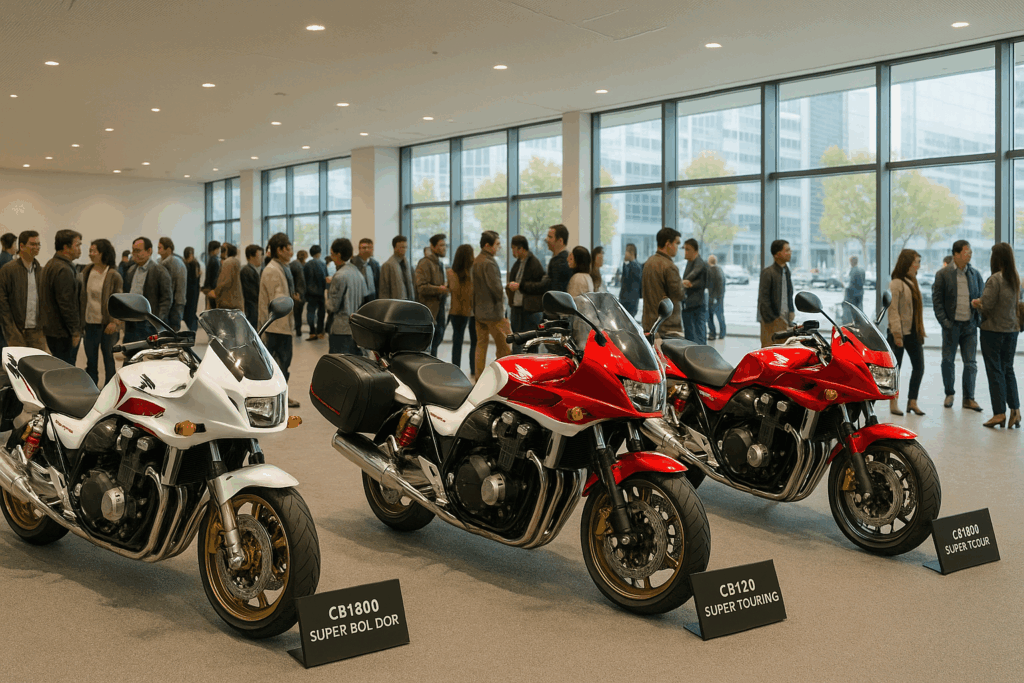

ファイナルエディションには、特別色として「パールサンビームホワイト」や「キャンディークロモスフィアレッド」といった、CB1300の歴史を象徴するカラーが採用されました。

これは、初代CB750FOURから続くホンダ大型ネイキッドの血統を、最後にもう一度しっかりと表現するための選択だったと考えられます。

さらに、専用ステッカーや専用シートなど、細部にまで「最後だからこそ」というこだわりが散りばめられており、単なる在庫整理ではない、**「一台一台を大切に送り出す」**というホンダの気持ちが伝わってきました。

私自身、ファイナルエディションの発表を見たとき、「これは買うか真剣に悩むな……」と心が揺れたのを覚えています。

ファンにとっては、最後のチャンスであり、ひとつの時代を自分の手元に残せる機会でもあったからです。

また、ファイナルエディションが示しているのは、ただ生産終了するのではなく、名車にふさわしい「花道」を用意するというホンダの矜持です。

最後まできちんと区切りをつける──この姿勢が、CB1300というバイクがいかに特別な存在だったかを物語っているように思います。

CB1300ファイナルエディションは、単なる記念モデルではありませんでした。

それは、長年愛され続けた名車への感謝と、これからの時代へ向けての静かな別れのメッセージだったのです。

cb1300売れてない説は本当?実際の販売状況を検証

CB1300が生産終了を迎えたニュースが広がる中、「実は売れてなかったんじゃないか?」という声を耳にすることがあります。

確かに、Googleで「cb1300 生産終了 なぜ」と検索すると、「売れてない」「人気低迷」といったワードも見受けられます。

しかし、実際の販売状況を冷静に見ていくと、必ずしも単純に「売れなかったから終了した」という話ではないことがわかります。

まず、CB1300は発売から20年以上もの間、安定して一定の支持を得続けてきたモデルです。

特に、国内大型バイク市場の中では「王道ネイキッド」として確固たる地位を持ち、バイクショップの在庫にも常に一定数並んでいました。

私自身、何度もバイクショップに足を運んだ経験がありますが、「あの白赤のカラーが一台あるだけで安心する」と感じることが何度もありました。

ただし、近年はバイク市場全体のトレンドが大きく変化しています。

軽量・高性能なミドルクラス(例えばCB650RやMT-07)への人気がシフトし、大排気量ネイキッドというカテゴリーそのものが縮小していたのは事実です。

CB1300の販売台数自体は大きな落ち込みを見せたわけではないものの、他ジャンル(アドベンチャー、スポーツ、クロスオーバー系)に比べれば新規顧客の伸びが鈍化していたのは間違いありません。

また、CB1300を買う層の多くは40代以上のベテランライダーが中心でした。

若年層への広がりが限定的だったため、マーケット全体の高齢化に伴い、長期的に見たときの新車需要が徐々に減っていく構造的な問題も抱えていました。

さらに、排ガス規制に対応するためのコスト負担が重くのしかかり、「販売台数が十分見込めないなら、これ以上継続は難しい」という判断に繋がったのでしょう。

つまり、CB1300が売れなかったから終わったのではなく、時代のニーズに合わなくなってきたから、というのが正しい理解だと思います。

私の感覚でも、CB1300は常に「静かな人気」を保ち続けていたバイクです。

派手さはないけれど、確実に求める人がいる──そんな存在でした。

だからこそ、生産終了に際して、これだけ多くの人が惜しむ声を上げたのだと感じています。

センチュリーエアサスとCB1300の共通点に見る時代の流れ

一見、CB1300とセンチュリーのエアサスに直接的な関係はないように思えます。

しかし、「なぜセンチュリーからエアサスがなくなったのか?」という議論を見ていると、CB1300生産終了の背景と驚くほど共通する時代の流れが見えてきます。

センチュリーのエアサスは、かつて「最高級車らしい乗り心地」の象徴でした。

滑るように路面をいなすフワフワとした感覚は、まさに日本が世界に誇るラグジュアリーの証だったわけですが、近年、そのエアサス仕様が廃止されました。

理由は、「現代のユーザーが求める走行性能やダイレクト感に合わなくなった」から。

つまり、過去には評価された「贅沢さ」が、時代の変化によって求められるものではなくなったということです。

CB1300も、まさにこれと同じ現象に直面していたと私は感じています。

かつては「大排気量、重厚な車格、どっしりとした存在感」が大型ネイキッドの魅力とされていました。

しかし現代では、軽快でスポーティな走り、より先進的な電子制御、機動力が求められるようになり、CB1300のようなクラシカルな重量級ネイキッドは、徐々にニーズの中心から外れていったのです。

また、維持コストや取り回しのしやすさを重視するユーザーが増えたことも、両者に共通する変化です。

センチュリーのエアサスも、手間とコストがかかる分、ユーザーから「そこまでして快適性を追求しなくてもいい」という意識が強まった結果、現代の基準に合わせた方向へ舵を切りました。

CB1300の場合も、大型バイクならではの重さや価格が、かつてほどの「夢」ではなく、現実的なデメリットと受け取られる場面が増えてきました。

これが、市場の流れとしてCB1300のようなモデルが次第に厳しい立場になった背景だと考えられます。

つまり、時代が求める「贅沢の形」が変わったということです。

かつては「重厚感=高級感」だったものが、現代では「機能性と軽やかさ=新しい高級感」に変わった。

この流れを理解すると、CB1300生産終了という出来事も、単なる悲しいニュースではなく、文化の自然な変遷の一部として捉えられるようになる気がします。

CB1300生産終了なぜ?今後のバイク市場と向き合うヒント

Ride Dreamイメージ画像

CB1300が生産終了を迎えた今、多くのライダーが感じているのは「これからのバイク市場はどうなっていくのだろう」という漠然とした不安ではないでしょうか。

大型ネイキッドの王道がひとつ姿を消したことは、単なる一車種の終焉ではなく、バイクを取り巻く環境やライフスタイルが大きく変わってきたことを象徴する出来事だったと私は感じています。

時代が求めるバイク像は明らかに変わりました。

「重厚な存在感」や「大排気量=ステータス」といった価値観よりも、扱いやすさ、機能性、環境性能、そして個人にフィットする自由な楽しみ方が重視される時代になっています。

Googleで「cb1300 生産終了 なぜ」と検索される背景には、単なる悲しみ以上に、「自分たちの好きだった世界が変わってしまうことへの戸惑い」が滲んでいるようにも思えます。

私自身も、これまで大型バイクの魅力に惹かれ続けてきた一人です。

ガレージでCB1300クラスのバイクを磨き、遠くへ旅立つワクワク感を味わう──そんな時間に価値を感じてきた人間だからこそ、今の市場の変化に対して、正直さみしさを覚える部分もあります。

しかし一方で、「新しい時代に合わせた新しいバイクの楽しみ方」が広がっているのもまた事実です。

これからは、従来型の「ステレオタイプな大型バイク至上主義」ではなく、それぞれのスタイルに合った多様な選択肢がもっと尊重される時代になっていくはずです。

そして、CB1300のような名車たちが築いてきた歴史や魂は、たとえ車両がカタログから消えても、ライダー一人ひとりの中に受け継がれていくでしょう。

・大型ネイキッドは本当にもう時代遅れなのか?

→ 大型バイクの未来、趣味性の再定義について考察

・CB1300ファイナルエディションを今狙うべきか?

→ 新車・中古市場動向、リセール価値も交えて解説

・CB1300が好きな人におすすめの次の一台は?

→ 後継候補や、似た魅力を持つバイクの紹介(例:Z900RS、CB1100など)

・CB1300を手放した人・乗り続ける人、それぞれのリアルな声

→ 実際のオーナー体験談を交えたリアルな視点提供

・名車CB1300が教えてくれた“バイク選び”の本質とは

→ 数字や流行に流されない「自分にとっての価値基準」についてまとめる

大型ネイキッドは本当にもう時代遅れなのか?

CB1300の生産終了をきっかけに、「大型ネイキッドはもう時代遅れなのか?」という議論を耳にすることが増えました。

確かに、市場全体を見ればアドベンチャー系やクロスオーバー系、軽量なストリートスポーツバイクに人気がシフトしているのは事実です。

しかし、だからといって大型ネイキッドが完全に役目を終えたとは私は思いません。

まず、大型ネイキッドが持っている魅力は、現代のバイクとは違う**「余裕と風格」**にあります。

CB1300に代表される大型ネイキッドは、パワーをただ誇示するのではなく、乗り手に穏やかな安心感を与えます。

どっしりとした車格、直列4気筒ならではの伸びやかなエンジンフィーリング、そしてバイクそのものを操る喜び──こういった体験は、最新の電子制御満載のモデルではなかなか得られないものです。

もちろん、取り回しが重く、燃費も今どきの小排気量車には及ばないなど、時代のニーズと合わない部分があるのは事実です。

ですが、バイクという趣味性の高い乗り物において、必ずしも「合理性=正義」ではありません。

実際、近年でもZ900RSやCB1100といったクラシックネイキッドの人気は根強く、「バイクらしいバイク」を求める層は確実に存在しています。

私の周りでも、電子制御バリバリの最新スポーツバイクからCB1300に乗り換えたライダーがいます。

彼が言った言葉が印象的でした。

「速さや機能じゃないんだよ。バイクに乗ってるっていう感覚を味わいたいんだ。」

この一言に、大型ネイキッドの存在意義が凝縮されている気がしました。

要するに、大型ネイキッドは**「万人受けする存在」ではなくなっただけ**です。

ニッチではあるものの、確かな需要と熱い支持層を持つジャンルとして、今後も細く長く生き残り続けるでしょう。

時代の主流にはならないかもしれません。

しかし、だからこそ大型ネイキッドには「わかる人にだけわかる」特別な価値が宿り続けるのだと思います。

CB1300ファイナルエディションを今狙うべきか?

CB1300ファイナルエディションが発表された今、「やっぱり手に入れるべきかどうか」悩んでいる人は多いと思います。

結論から言えば、本当に欲しいなら迷わず動いたほうがいい、というのが私の考えです。

まず、CB1300ファイナルエディションは生産台数が限られており、時間が経つほど入手難易度は高まっていきます。

すでに多くのディーラーでは予約完売状態が続いており、今から新車で手に入れるのはかなり厳しい状況です。

それに伴い、中古市場でもファイナルエディションの価格は高騰傾向にあり、新車価格を上回るプレミア価格で取引されるケースも増えています。

私自身、以前とある限定モデルを「あとでいいか」と見送った結果、数年後に倍近い価格で取引されているのを見て大いに後悔した経験があります。

バイクは生産終了と同時に「過去のもの」になってしまう世界。

本当に欲しいモデルに出会ったときは、後悔しないよう即断即決が鉄則だと痛感しています。

ただし、焦って相場以上の価格で購入することには慎重になるべきです。

中古車を狙う場合は、

- 走行距離

- メンテナンス履歴

- 修復歴の有無

などをしっかり確認し、信頼できる販売店を選ぶことが大前提です。

また、ファイナルエディションに過度なプレミアムを感じすぎず、自分が本当にCB1300の乗り味や存在感に惹かれているかを改めて考えることも重要です。

特別仕様であることに惹かれているだけなのか、それともCB1300そのものを愛しているのか──ここを見誤ると、後々「違ったな」と感じるリスクもあります。

もしあなたが「CB1300に乗る最後のチャンスを逃したくない」と本気で思うなら、ファイナルエディションを探す価値は十分にあります。

価格が高騰しても、それ以上の満足感と誇りを手に入れられる可能性があるからです。

生産終了は悲しい出来事ですが、その一方で、今しか手に入らないという特別な意味を与えてくれるチャンスでもある。

そう考えると、ファイナルエディションを手にすることは、単なる買い物以上の価値を持つ選択だと私は思います。

CB1300が好きな人におすすめの次の一台は?

CB1300が生産終了した今、「次にどんなバイクを選べばいいのか」と悩んでいる人も多いはずです。

CB1300の持っていたあの独特の存在感、ゆったりとしたトルク感、安心できる車格──それに代わるものを探すのは簡単ではありません。

しかし、それでも「これなら」と思えるバイクは確かに存在しています。

まず真っ先に候補に挙がるのは、やはりカワサキZ900RSでしょう。

CB1300と同じくネオクラシックジャンルに属し、現代的な性能と伝統的なスタイルを絶妙にバランスさせた一台です。

車格はCB1300よりもややコンパクトですが、十分な存在感と直列4気筒エンジンならではの伸びやかなフィーリングを楽しめます。

また、軽快な取り回しが魅力で、「CB1300はちょっと重すぎると感じていた」という人にはむしろフィットするかもしれません。

次に挙げたいのは、ホンダCB1100EX。

こちらはすでに生産終了していますが、中古市場にはまだ状態の良い個体が残っています。

空冷4気筒エンジンを搭載し、ゆったりとした鼓動感と上質な質感を楽しめる、まさにCB1300に近い世界観を持ったバイクです。

よりクラシカルな乗り味を求めるなら、CB1100シリーズは非常に魅力的な選択肢になります。

さらに視野を広げるなら、BMW R nineTシリーズも検討する価値があります。

ボクサーツインエンジンによる独特のフィーリングと、クラシックモダンなデザインは、CB1300ファンにも響く要素がたくさん詰まっています。

少し価格帯は上がりますが、「所有する喜び」という観点では非常に満足度が高いバイクです。

どのモデルにも共通して言えるのは、単なるスペックだけではなく、「乗る楽しさ」と「所有する満足感」を重視していることです。

CB1300に惹かれた理由をよく思い出し、それに近い感覚を求めるなら、これらのバイクはきっと良い相棒になってくれるでしょう。

バイク選びに正解はありません。

でも、自分が本当に「これだ」と思える一台と出会えたとき、その瞬間はCB1300に乗ったときと同じように、また特別なものになるはずです。

CB1300を手放した人・乗り続ける人、それぞれのリアルな声

CB1300が生産終了となった今、オーナーたちの選択も二極化しています。

「惜しまれつつも手放した人」と、「これからも乗り続けると決めた人」。

それぞれのリアルな声を聞くと、CB1300というバイクの特別な存在感が改めて浮かび上がってきます。

まず、手放した人の声で多かったのは、車重の重さや取り回しの負担を理由に挙げる意見でした。

特に年齢を重ねたオーナーからは、「昔は余裕だったけれど、今は取り回しがしんどくなった」というリアルな事情が語られています。

また、維持費やガレージスペースの問題も無視できません。

大型バイクを長期間維持するには、それなりの体力と環境が必要であり、ライフスタイルの変化に伴って「泣く泣く手放す」という選択をする人もいました。

一方、乗り続けると決めた人たちの声は、CB1300への深い愛着にあふれています。

「これ以上の相棒は考えられない」「重いけど、それがまたいい」「エンジン音を聞くだけで癒される」という言葉には、単なる機械以上の存在になったバイクへの想いが込められていました。

あるオーナーは、「生産終了だから手放すのではなく、むしろこれからも大切に乗り続けたい」と話していました。

この言葉には、CB1300が単なる交通手段ではなく、人生の一部になっていることがよく表れています。

私自身、周囲のCB1300オーナーたちの様子を見ていて感じるのは、このバイクは人を選ぶけれど、一度選ばれた人とは深い絆を結ぶということです。

たとえ時代が移り変わっても、CB1300が与えてくれた走る喜びや誇りは、手放した後も、乗り続ける中でも、ずっと心の中に残り続けるのだろうと思います。

バイクは単なるモノではありません。

それぞれの人生の時間を共に過ごし、思い出を刻んでいく存在です。

CB1300がその役割を果たしてきたことは、オーナーたちのリアルな声からも、はっきりと伝わってきます。

名車CB1300が教えてくれた“バイク選び”の本質とは

CB1300の生産終了をきっかけに、改めて考えさせられるのは、**「本当に良いバイクとは何か?」**という問いです。

そして同時に、バイク選びの本質とは何なのか──CB1300は、それを私たちに静かに教えてくれたように思います。

CB1300は、単なるスペック競争とは無縁の存在でした。

最速を目指したわけでも、最軽量を追求したわけでもありません。

むしろ、現代の基準では「重い」「燃費が悪い」「電子制御が少ない」と言われるかもしれない。

それでも、多くのライダーに愛され、長年にわたって信頼され続けたのは、**乗ったときに感じる“満たされる感覚”**がずば抜けていたからです。

私はCB1300に初めてまたがったとき、数値では測れない安心感と、静かな高揚感を覚えました。

それは、スペック表では伝わらない、「このバイクとならどこまでも行ける」という直感でした。

この体験が、どんな最新装備よりも心を動かすということを、CB1300は教えてくれました。

バイク選びの本質は、単なる性能比較ではありません。

「自分が本当に惹かれるかどうか」「心が動くかどうか」。

そして、「このバイクと過ごす時間に、どんな未来を描けるか」。

CB1300は、その大切さを、ずっと体現してきた存在だったと思います。

これからバイクを選ぶときも、流行やスペックだけに惑わされず、自分にとっての“最高の相棒”を探す視点を忘れたくありません。

たとえそれが時代遅れと言われようと、たとえ周囲と違う選択だとしても、自分が心から愛せる一台に乗る──それがバイクの本当の楽しみ方なのだと、私は信じています。

CB1300が築いてきた歴史と、私たちに残してくれたこの教訓は、これからもずっと色褪せることはないでしょう。

まとめ:CB1300生産終了なぜ?名車と向き合う最後のチャンス

CB1300の生産終了は、多くのライダーにとって大きな衝撃でした。

しかし、その背景には単なる販売不振ではなく、時代の変化、排ガス規制への対応、そしてライフスタイルの多様化という避けられない流れがありました。

CB1300は、ただ速く走るだけのバイクではありませんでした。

圧倒的な存在感、余裕ある走り、そして何より「バイクに乗る喜び」を教えてくれた名車です。

その魅力は、数字やスペックを超え、今も多くのライダーたちの心に深く刻まれています。

ファイナルエディションを手に入れるか、似た魂を持つ次の一台を探すか──

どちらを選んだとしても、バイクを愛する気持ちに変わりはないはずです。

CB1300が教えてくれた、自分の感性を信じたバイク選び。

その精神を胸に、これからもバイクと共に、自分らしい道を走り続けていきましょう。