Ride Dreamsイメージ画像

街中や高速道路でひときわ存在感を放つ白バイ。あの堂々とした車体からは、「一体何ccあるんだろう?」「CB1300って本当?」「女性隊員もあれに乗ってるの?」といった素朴な疑問が浮かぶのも自然です。

実際、白バイに使われているバイクは一種類だけではなく、任務や地域、ライダーの体格に応じて複数の排気量モデルが運用されています。

一般的に「白バイ=CB1300P」というイメージが強いですが、それは主に高速道路や都市部での取締りに用いられる大型白バイの話です。

CB1300Pは1300ccという大排気量を持ちながらも、車体のバランスが良く、警察専用に調整された装備が多数搭載されています。

しかし、すべての白バイがこのクラスというわけではありません。実際には400ccの中型モデルや、場合によっては250ccクラスの軽量白バイが運用されているケースもあるのです。

また、女性白バイ隊員の配備が進む中で、車格や取り回しのしやすさが求められることも増え、比較的コンパクトなモデルが採用されることもあります。

このように、白バイの排気量は任務の内容や使用する環境によって変化し、それぞれに適したスペックが選ばれているのが実情です。

この記事では、白バイに使われている主なモデルとその排気量を中心に、

「なぜその排気量が選ばれているのか」「他にどんな車種があるのか」「実際の運用現場での違い」など、

検索ユーザーが気になる点を、わかりやすく丁寧に解説していきます。

スペックの数字だけでは語れない、白バイの奥深い世界をぜひ一緒に見ていきましょう。

この記事でわかること

・現在主力として使用されている白バイ(CB1300P)の排気量やスペックの詳細

・白バイの排気量が大きい理由と、高速走行や取締り業務における必要性

・女性白バイ隊員や地域の特性に合わせて運用される中型・小型白バイの実態

・白バイに使われている車種の一覧と、それぞれの排気量・役割の違い

・排気量によって変わる運用目的や配備環境の違いについての理解

白バイの排気量は何cc?代表車種CB1300Pを中心に解説

Ride Dreamsイメージ画像

「白バイって何ccあるの?」と聞かれて、ほとんどの人が思い浮かべるのが、ホンダCB1300P。

威風堂々としたスタイルと力強いサウンド、そして高速道路でも安定した走行を見せるその姿から、「とんでもなく排気量が大きいのでは?」という印象を持つ方も多いのではないでしょうか。

実際、現在多くの都道府県で採用されている白バイの主力車種は、1300ccクラスの大型モデルです。

このCB1300Pは、市販車であるホンダCB1300 SUPER FOURをベースに、警察専用にカスタムされたモデルで、見た目は似ていても中身は完全に“別モノ”。

サイレンや無線機、LEDパトライト、収納付きのパニアケースなどが装備されており、車重は約300kg近くにもなります。

それでも警察官が自在に操り、街中でも高速道路でもスムーズな走行を可能にしているのは、白バイならではのバランス設計と専用チューニングの賜物です。

では、なぜそこまで大排気量のバイクが必要なのか?

それには理由があります。

高速道路での追尾や緊急対応、長時間の巡回走行など、一般のバイクでは難しいシーンにも確実に対応するには、排気量と信頼性がどうしても求められます。

CB1300Pはそうした厳しい任務に耐えられることが第一に考えられており、その意味で1300ccという排気量は、性能と実用性のバランスが取れた“最適解”とも言えるのです。

このセクションでは、そんなCB1300Pの基本情報から、なぜこの車種が選ばれ続けているのか、さらにCB1300以外の車種についても掘り下げていきます。

「排気量」という観点から、白バイの世界をより深く理解していきましょう。

・白バイの主力モデルはホンダCB1300P

→ CB1300Pの基本スペック、警察専用モデルとしての特徴

・CB1300Pの排気量はなぜ1300ccなのか

→ 大型排気量の理由と、必要とされる場面(高速走行・安定性)

・CB1300Pの加速力・最高速度・重さはどのくらい?

→ 実用性能や装備重量など、スペックの実態に迫る

・CB1300以外に使われる大型白バイ車種

→ 一部地域でのFJR1300Pや過去に使われていたXJR1300などの紹介

・白バイ=CB1300ではない!排気量以外に重要な選定基準とは

→ 扱いやすさ、整備性、視認性などの観点から解説

白バイの主力モデルはホンダCB1300P

現在、日本で最も多く採用されている白バイのモデルが「ホンダ CB1300P」です。

この車両は、市販されているCB1300 SUPER FOUR(通称CB1300SF)をベースに、警察業務用にカスタマイズされた“特装車”であり、その完成度の高さと信頼性の高さから、全国の交通機動隊に配備されています。

CB1300Pの排気量は、名前の通り1,284ccの水冷4ストロークDOHC直列4気筒エンジンを搭載。

最大出力はおよそ100馬力前後とされており、市販モデルよりは若干抑えられているものの、低中速トルクの強さが重視されており、街乗りでも高速道路でも十分な加速力を発揮します。

白バイにとって重要なのは“派手な速さ”ではなく、どんな状況でも安定して走り、確実に止まれる力。

そのため、CB1300Pは“走行性能のバランス”に特化した設計が施されています。

外観は一目で「白バイだ」とわかる存在感。

大型のカウルにはサイレンや赤色灯、フロント&リアに高出力のLEDパトライト、そして無線機を格納するサイドケースが装備されています。

その分、車両重量はおよそ約300kgにもなりますが、警察官たちはこれをまるで自転車のようにスムーズに取り回します。

これはバイクのポテンシャルもさることながら、白バイ隊員の技術力による部分も大きいでしょう。

また、CB1300PにはABS(アンチロック・ブレーキ・システム)やCBS(前後連動ブレーキ)、専用サスペンションなど、安全に対する装備も充実しています。

巡回、取締り、追跡と、あらゆる業務に対応するオールラウンド性能を備えたCB1300Pは、**まさに“白バイの完成形”**と言える存在です。

今では「白バイ=CB1300」というイメージがすっかり定着していますが、それはこのマシンの実力と、警察車両としての信頼性が長年にわたって証明されてきた結果なのです。

CB1300Pの排気量はなぜ1300ccなのか

白バイに採用されているCB1300Pの排気量は約1,284cc。

これは一般的な市販バイクと比べてもかなり大きな部類に入りますが、「なぜここまでの排気量が必要なのか?」と疑問に思う方も少なくありません。

実は、この1300ccという数値には、白バイが果たすべき“任務の現場”に密接に関係した理由があるのです。

まず第一に、安定した高速巡航性能が求められます。

白バイは高速道路でのスピード違反取締りや事故現場への急行など、高速域での移動を前提とした運用が多いため、パワーと余裕のある排気量が必要不可欠です。

小排気量のバイクでは高回転を維持しないと速度が出ず、疲労や故障リスクも上がります。

その点、1300ccエンジンは中速域でもトルクが太く、回転数を抑えてスムーズに走れるため、長時間の走行でも安定感が保たれるのです。

次に挙げられるのは、積載機器の重量に対応する力です。

CB1300Pは無線機、パトライト、サイレン、サイドボックスなど多くの装備を積んでおり、総重量は300kg近くにもなります。

この車重を確実に動かすには、やはりエンジンにそれなりの排気量とトルクが求められます。

重たい装備を載せて、なおかつ一瞬の加速や減速に対応するには、パワーだけでなく“扱いやすさ”も必要なのです。

また、排気量が大きいことで、急な坂道や悪天候時の走行にも強くなるというメリットもあります。

地方の山間部や雪が残る地域でも安定した走行が求められる白バイにとって、1300ccという排気量は“余裕のある走り”を実現するための前提条件とも言えるでしょう。

つまり、CB1300Pの1300ccという排気量は、単に速く走るためではなく、

「あらゆる場面で冷静に、安全に、確実に任務を遂行するため」に必要な性能として選ばれたもの。

この選定には、警察車両としての使命感と現場のリアルが詰まっているのです。

CB1300Pの加速力・最高速度・重さはどのくらい?

白バイの主力車種であるホンダCB1300Pは、その堂々とした風格から「重そうだけど、ちゃんと走るの?」という印象を持たれがちです。

しかし実際には、警察専用に設計されたこのバイクは、加速・最高速・制動力のすべてにおいて、非常に高い実用性能を持つマシンです。

まず加速性能について。

CB1300Pは、1,284ccの直列4気筒エンジンを搭載しており、最大出力はおおよそ100馬力前後とされています。

これは市販のCB1300 SUPER FOURのスペックより若干抑えられているものの、0-100km/h加速は約3.5〜4.0秒とされており、一般の乗用車や中型バイクでは太刀打ちできないレベルの加速力を発揮します。

信号ダッシュや短距離での追尾にも、瞬時に対応できる性能です。

次に最高速度ですが、白バイとしての運用上、リミッターが装備されているため実質の最高速は180km/h前後と言われています。

もちろん、警察車両がこのスピード域まで出すことは非常に稀ですが、高速道路などでの緊急対応時には余裕を持って加速・巡航できる力が求められます。

この速度域でも安定して走れるように、足回りや空力設計にも工夫が凝らされています。

そして重さについてですが、CB1300Pは装備込みでおよそ290〜300kg前後の重量があります。

これは市販のCB1300SFに無線機、パトライト、警告灯、サイドボックスなどを追加した装備重量です。

これだけ重たいにもかかわらず、白バイ隊員が街中でも軽やかに取り回している姿は、まさに“人馬一体”の技術のたまものといえるでしょう。

ちなみにこの重さは、安定性にも一役買っています。

車体が重いことで直進安定性が高まり、横風や路面の凹凸にも強くなるため、高速走行中も安心して操作できるのです。

警察の業務では、天候や路面状態を選べないことも多く、あらゆる場面で安定した挙動を保てるという点で、重さはむしろ“武器”とも言えるでしょう。

CB1300Pの性能は、単なる“数字”で見ればスーパースポーツに劣るかもしれませんが、

現実の公道での運用においては、十分すぎるほどの信頼性とバランスを備えた白バイ専用マシンなのです。

CB1300以外に使われる大型白バイ車種

「白バイ=ホンダCB1300P」というイメージが定着していますが、実は白バイに使われている車種はCB1300だけではありません。

全国的に見ればCB1300Pの占有率は高いものの、過去から現在にかけて、地域や時期に応じてさまざまな大型バイクが採用されてきた歴史があります。

代表的なもうひとつのモデルが、ヤマハ FJR1300Pです。

こちらはFJR1300というスポーツツアラーをベースにした警察仕様で、主に高速道路交通警察隊など、長距離・高速巡回を必要とする地域で採用されてきました。

排気量は1,298cc、最大出力は約145馬力と、CB1300Pを上回るハイスペックを誇ります。

フルカウルによる防風性や、電動スクリーン、高速安定性に優れた設計が特徴で、「飛ばす任務」に向いた一台です。

ただし、整備性の問題や車格の大きさから、現在では採用数が限られています。

さらに過去には、ヤマハ XJR1300Pも一部地域で配備されていました。

CB1300Pと似たネイキッドスタイルで、排気量は1,250cc。

見た目のインパクトと直進安定性の良さが評価されましたが、製造終了とともに現在はほぼ姿を消しています。

一部では、BMW R1200RT-Pなどの海外製白バイも話題になりました。

特にヨーロッパではBMWの白バイが標準で使われており、日本でもイベントや国際警護任務など、限定的な場面で導入された実績があります。

ただし、コストやパーツ供給、国内メンテナンス体制の問題から、一般運用ではCB1300やFJR1300に比べて採用例はごくわずかです。

これらの車種は「CB1300の代わり」ではなく、任務の内容や環境に応じて最適な選択肢として採用されたもの。

つまり、白バイにおける「排気量や車種の選定」は一律ではなく、現場のニーズとフィードバックによって最適化されているということです。

白バイ=CB1300ではない!排気量以外に重要な選定基準とは

多くの人が「白バイといえばCB1300P」と思い浮かべるように、確かにこの車種は主力として各地で活躍しています。

しかし実際の白バイ選定においては、排気量だけでなく“運用環境に合わせた総合的な性能”が重視されていることをご存じでしょうか。

警察がバイクを選ぶ際には、単に「速くて大きいから良い」という考えではなく、より現実的で実務的な基準が存在しています。

まず第一に重視されるのが、取り回しのしやすさです。

いくら排気量が大きくても、街中でのUターンや狭い路地での走行が難しいようでは、日常的な巡回や取締りに支障が出てしまいます。

CB1300Pは重さが約300kgと大型でありながら、低重心設計とスムーズな車体バランスによって“操れる重さ”を実現しています。

この「操縦性の良さ」は、排気量以上に白バイとして重要な資質なのです。

次にポイントとなるのは、整備性と耐久性。

白バイは日常的に長距離を走行するため、メンテナンスの頻度も高くなります。

部品の供給が安定していることや、各都道府県の整備部門で修理が可能であることが、選定時に重要視されます。

その点でホンダ車は整備ネットワークが全国にあり、警察にとって扱いやすい存在です。

さらに、視認性・威圧感も見逃せないポイントです。

白バイは存在するだけで抑止力となるため、ある程度の“目立つ車格”や“威圧感のあるデザイン”が必要とされています。

そのため、見た目にインパクトのあるネイキッド系のCB1300Pや、カウル付きのFJR1300Pが多く採用されているのです。

その他にも、無線機器の設置スペース、電装系の安定性、長時間運用での快適性など、

警察が“道具”として長く運用できることが前提条件になります。

つまり、白バイにおいて「排気量」は重要な指標のひとつであっても、それだけで決まるわけではないということ。

現場の声、警察組織の運用ノウハウ、整備体制といった複合的な要素が、白バイの車種選定を支えているのです。

排気量で変わる白バイの役割と種類|中型・女性隊員用モデルも存在

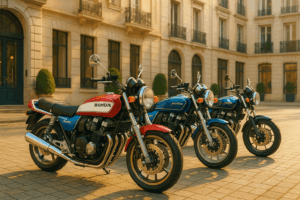

Ride Dreamsイメージ画像

「白バイ=大型バイク」と思われがちですが、実際には任務の内容や地域、隊員の体格に応じて排気量の異なるモデルが使い分けられているのが現実です。

CB1300Pのような大型白バイはたしかに多数派ではあるものの、全国すべての白バイがそれだけというわけではありません。

たとえば、都市部の狭い道や、交通量の多いエリアでの巡回には、もっと取り回しが軽く、柔軟に動ける中型バイクが求められることもあります。

その際に採用されるのが400〜750ccクラスのバイクで、代表的な例としてホンダCB400SFやNC750シリーズなどが知られています。

こうした中型白バイは、スピードよりも扱いやすさと小回り性能に重点を置いた仕様となっており、日常の交通指導や交差点での監視任務などで活躍しています。

また、女性白バイ隊員の増加に伴い、排気量や車格に配慮したモデル選定も行われています。

かつては白バイ隊員といえば男性が主流でしたが、近年では全国大会などでも女性ライダーが高い技術で競技に出場するなど、活躍の場が広がっているのも事実。

その流れを受けて、一部では体格に合わせて中型クラスのバイクを使用するケースもあります。

さらに、白バイといっても任務内容はさまざまで、高速道路の追尾、事故処理、警備任務、イベント警護など、すべてが同じとは限りません。

そのため、排気量の違いは**単なる性能差ではなく、“現場の要求に応じた最適解”**として導入されているのです。

この後半では、400ccクラスを中心とした中型白バイや女性隊員の配備状況、さらに250ccクラスの特例導入例まで、排気量ごとに異なる役割や選定理由を掘り下げていきます。

大型モデルだけでは見えてこない、白バイの多様性と現場適応力に注目してみましょう。

・400ccクラスの中型白バイとは?ホンダNC750やCB400の事例

→ 中型免許で乗れる白バイとその用途、配備の背景

・女性白バイ隊員に使われるモデルの特徴とは?

→ 体格や扱いやすさに配慮された車種の採用事例と考え方

・排気量が小さい白バイはどんな場面で使われる?

→ 交番配備の250ccクラスや地域限定導入の軽量モデル紹介

・排気量ごとの配備エリアや任務の違い

→ 高速 vs 市街地、山間部 vs 都市部など、使用目的の違いを説明

・今後の白バイ配備と排気量のトレンドはどうなる?

→ 環境対応・電動化・排ガス規制など将来動向にも触れる

400ccクラスの中型白バイとは?ホンダNC750やCB400の事例

白バイといえばCB1300Pのような大型モデルを思い浮かべがちですが、実は400cc〜750ccクラスの中型白バイも現場でしっかり活躍しています。

これらは特に、都市部や狭い道路、住宅街など小回りが求められるエリアで使用されることが多く、大型白バイとは異なる役割を担っています。

代表的なのが、ホンダのCB400 SUPER FOUR(CB400SF)P型。

このバイクは、普通二輪免許で乗れる中型クラスのモデルでありながら、扱いやすいパワーバンドと、車体バランスの良さから非常に高い評価を受けています。

排気量は399ccで、白バイ仕様には専用のパトライト、無線、収納ボックスなどが装備されており、見た目はCB1300Pとよく似ていますが、軽さと取り回しの良さが段違いです。

また、最近ではNC750シリーズ(特にNC750X)の導入も進んでいます。

このバイクは745ccの並列2気筒エンジンを搭載し、トルクが太く、燃費にも優れる万能型。

白バイ仕様には専用塗装と装備が加えられ、こちらも交差点での監視任務や市街地巡回など、日常の取り締まりに適したモデルとして導入されています。

特にDCT(デュアルクラッチトランスミッション)を搭載したNC750は、クラッチ操作不要で扱いやすく、白バイの新しい選択肢として注目されています。

このクラスの白バイは、CB1300Pに比べて軽量で足つき性も良く、運転に対する敷居がやや低いため、女性隊員や新人隊員のトレーニングにも向いているという利点もあります。

実際、白バイ競技大会(全国白バイ安全運転競技大会)でもCB400Pが使われる部門が存在し、正確な低速バランス走行や制動力が求められる課題において、その性能が証明されています。

つまり、400〜750ccクラスの中型白バイは、単なる“下位モデル”ではなく、任務やエリアに特化した“必要とされる存在”。

大型に劣らない機動力と実用性を備えた、頼れる一台なのです。

女性白バイ隊員に使われるモデルの特徴とは?

近年、警察組織においても男女問わず活躍の場が広がる中、白バイ隊員として第一線で活躍する女性警察官も年々増加しています。

そんな中で注目されているのが、「女性隊員が乗る白バイのモデルは何か?」という点。

CB1300Pのような大型モデルももちろん使用されていますが、女性隊員専用に車両を切り替えている例も各地で見られます。

最も多く使われているのが、ホンダのCB400 SUPER FOUR P型です。

排気量は399ccと中型ながら、ネイキッドスタイルの安定感ある走りと足つき性の良さで、体格に関わらず扱いやすい白バイモデルとして評価されています。

シート高も750mm前後と、平均的な日本人女性の身長でも十分足が届く設計で、重心も低めに保たれているため取り回しがしやすいのが特徴です。

また、CB400はパワーが必要以上に鋭すぎないため、街中での巡回や交差点監視といった任務にもぴったり。

女性隊員が無理なく操作し、確実に停止・旋回・加速できるバランスの良い白バイとして、現場でも高い信頼を得ています。

さらに、近年ではホンダのNC750XやヤマハMT-07ベースの特注車両なども、一部の道府県で採用されており、より軽量かつコンパクトな白バイへの関心が高まっていることがうかがえます。

とくにDCT(デュアルクラッチトランスミッション)搭載のNC750Xは、クラッチ操作が不要で渋滞時や長時間運転でも疲れにくく、女性隊員にも向いているという声があります。

もちろん、女性だからといって小さいバイクしか扱えないというわけではなく、技術と体力のある女性隊員がCB1300Pに乗っている例も多数あります。

むしろ全国白バイ安全運転競技大会では、女性隊員が大型白バイで華麗な制動やスラロームを披露し、男性隊員と互角に競い合うシーンも珍しくありません。

つまり、女性白バイ隊員の車両選定は「性別で区切る」のではなく、その人の技術・体格・任務に応じた“最適な1台”を選ぶ柔軟な運用が進んでいるというのが現状です。

排気量が小さい白バイはどんな場面で使われる?

「白バイは大きくて速いバイクばかり」というイメージを持っている方は多いかもしれませんが、実は250ccクラスの小排気量白バイが導入されている例も存在します。

これは一部の道府県警や特定の業務において、用途に応じた合理的な選定が行われている結果です。

代表的な例としては、ホンダのCB250FやVTR250などをベースにした白バイ仕様が知られています。

これらのモデルは軽量コンパクトで、シート高も低く、狭い道や人通りの多い場所でも小回りが効くことから、交番配備や地域警察の移動用として活用されているケースがあります。

取り回しの良さは抜群で、白バイとしてのパトライトやサイレン、無線機器も小型化されたものが装備されています。

また、学校周辺や住宅街などの見通しの悪い場所での巡回活動や、交通安全教室、イベント展示用の車両としてもこのクラスは使われることがあります。

見た目は白バイそのものでも、「追尾」や「高速走行」がメインではない任務においては、小排気量の機動性が重宝されるのです。

特に交通安全イベントや地域住民向けの啓発活動では、大型バイクよりも親しみやすく、子どもたちからの人気も高い傾向にあります。

また、バイクに慣れていない新任隊員の初期練習用として使用されることもあり、「白バイへの登竜門的な存在」としての役割も果たしています。

ただし、あくまでこうした車両は限定的な場面での運用であり、追尾や緊急対応といった警察の本格的な交通機動任務には、やはりCB1300Pなどの大型車が使われます。

250ccクラスでは高速域での安定性や制動性能、搭載できる装備の量などでどうしても限界があるため、主力車として採用されることはほとんどありません。

とはいえ、任務に応じて排気量や車両の性格を選ぶという考え方が、白バイ運用の柔軟性を物語っています。

「小さいから劣っている」ではなく、「小さいからこそ役立つ場面がある」という事実は、白バイの奥深さを示すひとつの好例です。

排気量ごとの配備エリアや任務の違い

白バイに使われるバイクの排気量は、一律に決まっているわけではなく、配備される地域や想定される任務によって適切なモデルが選ばれているのが実情です。

つまり「どこで、何のために使うか」によって、排気量や車種の選定は柔軟に変化しているということです。

たとえば、高速道路や広い幹線道路が中心の地域では、1300ccクラスのCB1300PやFJR1300Pのような大型白バイが主に配備されます。

これは、高速移動中の違反車追尾や、事故現場への迅速な到着が求められるため、安定した高速巡航性能とトルクのある大排気量エンジンが不可欠だからです。

また、広い道路ではUターンや取り回しの負担も少なく、CB1300Pのような大型モデルでも十分対応可能です。

一方で、都市部や住宅街、交差点が密集した地域では、400〜750ccクラスの中型白バイが重宝されます。

ホンダCB400SFやNC750Xなどは、重量が軽く取り回しに優れているため、狭い道での警戒・停車・方向転換も容易。

歩行者が多いエリアや交通量の多い交差点では、**「走る力」よりも「止まる力」「動きやすさ」**が求められるため、中型バイクの導入が理にかなっているのです。

さらに、交通安全教室・地域パトロール・イベント展示など、対市民サービス的な業務では、250ccクラスの軽量白バイが配備されることもあります。

コンパクトな車体は扱いやすく、視認性も良く、子どもや高齢者と接する場面でも威圧感を与えにくいため、親しみやすい存在として活用されています。

また、地域の地形も選定に大きく影響します。

たとえば、坂道やカーブが多い山間部では、低速トルクに優れたバイクや足つきの良いモデルが求められますし、雪の多い地域では、バイク自体の配備が控えめになることもあります。

このように、排気量ごとの配備は「性能の序列」ではなく、**それぞれの任務に最適化された“戦略的な選定”**です。

白バイはただ速ければいいのではなく、「誰が、どこで、何のために使うか」によってその姿を変える、非常に柔軟で実用的な存在なのです。

今後の白バイ配備と排気量のトレンドはどうなる?

白バイといえば、大型のCB1300Pを中心に構成された“重厚なイメージ”が定着していますが、近年ではその在り方にも少しずつ変化が見られるようになってきました。

それは、警察の業務内容の多様化、隊員の構成変化、そして環境・技術革新といった社会全体の流れを反映したものです。

まずひとつの傾向として、今後は中型〜中排気量クラス(400〜750cc)を中心とした白バイの配備がさらに増える可能性が高まっています。

ホンダのNC750XやヤマハのMT-07をベースにした特注モデルなど、取り回しの良さと環境性能を両立したバイクの登場が、警察側にとっても魅力的な選択肢となっているためです。

実際、一部の都道府県ではCB1300PからNC750Pへの切り替えも始まっており、“走る道”に合わせて排気量を最適化する流れが明確になってきています。

もうひとつのポイントは、女性白バイ隊員の増加です。

これにより、大型一辺倒だった車両構成が見直されつつあり、体格や経験に応じた排気量のバリエーションが増加傾向にあります。

警察組織全体としても「適材適所」の思想が強くなっており、車両もまた一律ではなく柔軟に選ばれる時代になりつつあるのです。

さらに、注目すべきは環境対応へのシフトです。

現在の白バイはすべて内燃エンジンですが、カーボンニュートラルの動きが進む中で、将来的には電動バイクやハイブリッドバイクの導入も視野に入ってくるでしょう。

ホンダもすでに電動バイクのラインナップを発表しており、「電動白バイ」という選択肢も数年後には現実味を帯びてくる可能性があります。

ただし、現段階では耐久性・充電インフラ・寒冷地対応といった課題も多く、すぐに主力車両が電動になることは考えにくいのが現実です。

まずは都市部での巡回業務や、啓発活動用としての導入が先行すると予想されます。

つまり、これからの白バイは「排気量が大きければいい」という時代から、“業務・環境・人”に合わせた柔軟な配備戦略”にシフトしていくことは間違いありません。

その流れを知ることで、私たちライダーもまた、白バイという存在をより深く理解できるはずです。

白バイの排気量まとめ|CB1300だけじゃない、その多様性

「白バイの排気量は何ccなのか?」という疑問に対し、多くの人が思い浮かべるのはホンダCB1300P。

確かに、1300ccクラスの大型白バイは全国で広く使われており、そのパワーと安定感は警察業務における理想的な性能を備えています。

しかし、この記事で見てきた通り、白バイの世界は排気量によって用途も目的も大きく異なり、決して一車種だけで成り立っているわけではありません。

400〜750ccクラスの中型白バイは、都市部や狭い道に適応し、女性隊員の活躍の場を広げています。

さらには、250ccクラスのコンパクトモデルも一部で導入され、交通安全啓発や地域警備など、用途に応じて多様化が進んでいます。

そしてこれからの白バイは、排気量だけでなく、誰が乗るのか、どんな地域で、どのような任務を遂行するのかといった“人・環境・役割”に寄り添った車両選定がますます重要になってくるでしょう。

「白バイ=CB1300」という固定観念を少し外してみると、そこには驚くほど奥深く、合理的に設計された“実用の世界”が広がっています。

バイク好きなら知っておきたい、白バイの“排気量と多様性”の話。

その理解が深まれば、街で見かける白バイへの見方も、きっと少し変わるはずです。