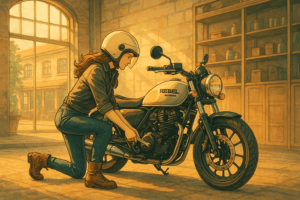

Ride Dreamsイメージ画像

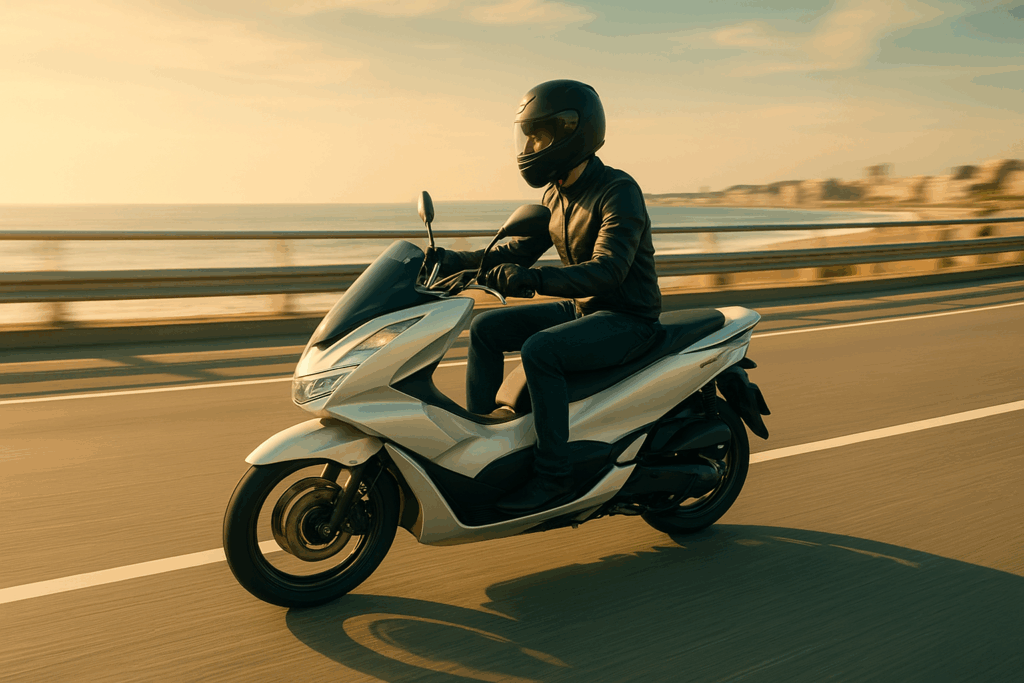

125ccクラスのスクーターでは物足りないけれど、大型バイクほどの維持費や取り回しの重さは避けたい——そんなニーズに見事に応えてくれるのが、PCX160です。街乗りはもちろん、軽二輪登録で高速道路も走れるようになったことで、「この一台でツーリングもこなせるのでは?」と考える人も増えてきました。実際、私もPCX160で長距離ツーリングに出かけたことがありますが、その実力には正直かなり驚かされました。

とはいえ、PCX160のツーリング性能について調べていると、「長距離はきつい」「ツーリングには向かない」「ダサいって思われない?」といったネガティブな声もちらほら見かけます。私も購入前はそうした口コミに少し不安を感じていましたが、実際に走ってみると、そうした評価は必ずしも的を射ているとは言えないと感じました。

もちろん、快適に走るためにはそれなりの準備も必要です。シートの硬さや積載力、風防の有無など、装備面で気になるポイントは確かにありますが、それはどんなバイクでも同じこと。重要なのは、自分の使い方に合わせて必要な対策を講じられるかどうかです。特にPCX160のような“ライトツアラー”は、ちょっとした装備の追加で大きく快適性が変わってくるので、その工夫次第で評価は180度変わります。

この記事では、PCX160で実際に長距離を走った体験をもとに、高速道路の走行性能や快適性、疲れやすさを軽減するためのおすすめ装備、そして「きつい」と言われるポイントへのリアルな対策方法までをまとめています。これからPCX160で旅に出ようとしている方にとって、安心材料になればうれしいです。

この記事でわかること

・PCX160は本当に長距離ツーリングに使えるのか?実力をチェック

・高速道路での走行性能や巡航時の快適性

・「きつい」と言われる原因とその回避策

・実際に役立つツーリング装備やカスタムパーツ

・PCX160でロングツーリングを快適に楽しむためのヒント

pcx160 長距離ツーリングの実力とは?高速走行と快適性を検証

PCX160は通勤・街乗り用としての評価が高い一方で、「ツーリングにも使えるの?」という疑問を持っている人は少なくないと思います。見た目はスクーターだし、ポジションもリラックス寄り。いかにも長距離走行向きという感じではない……そんな印象を持っていたのは、実は私も同じでした。でも実際に乗ってみると、良い意味でその予想は裏切られました。

排気量アップによって高速道路の走行が可能になったこと、そしてトルクに余裕のある走りは、これまでの原付二種では得られなかった“ツアラーらしさ”を感じさせてくれます。ただし、ツーリング性能=長距離走行の快適性という点では、やはりいくつかの課題も見えてきます。

このセクションでは、PCX160の長距離ツーリングにおける基本的な走行性能と快適性について、実際に走ってみて感じたことをベースに検証していきます。

・pcx160はツーリングに向いてる?実際の走行性能をレビュー

→ 160ccならではの余裕と、市街地との乗り味の違いを実体験ベースで解説

・高速道路は使える?合流・追い越し・巡航速度の印象

→ 軽二輪の中では十分?100km/h巡航時の安定性なども検証

・疲れやすいと言われる理由は?ポジション・シート・振動の正直な感想

→ 長時間乗車時の弱点と、それを感じにくくする工夫

・ロングツーリングのネックは積載力?荷物問題と解決策

→ トップケース・リアキャリア・シートバッグの選び方と活用法

・pcx160のツーリングが「ダサい」と言われる理由とは?

→ スクーターだからこその偏見と、それを超える魅力を語る

pcx160はツーリングに向いてる?実際の走行性能をレビュー

結論から言えば、PCX160は**「ツーリングに“使える”スクーター」**です。快適さや積載性にこだわるなら大型やミドルクラスのバイクには敵わないかもしれませんが、それでも160ccという排気量と、スクーターならではの気軽さを両立している点では、独自のポジションを築いていると感じます。

まず走りの面で言えば、加速感にはしっかりとした余裕があります。出だしはもちろん、60km/h〜80km/h付近での巡航もストレスが少なく、追い越しの加速も「これスクーター?」と思うくらいスムーズ。高速道路でも右車線に出る勇気が持てるくらいの力感はあり、125ccにはなかった安心感が得られます。

エンジンフィールも振動が少なく、スロットル操作も軽いので、疲れにくい運転ができるのも好印象。加えてアイドリングストップ機能や静かな排気音は、ツーリング先での休憩時にも周囲に気を使わずに済むメリットがあります。

ただし、車体が軽くタイヤも細いため、横風の影響は受けやすいと感じました。特に橋の上やトンネル出口などでは一瞬ヒヤッとする場面もあったので、そこは少し注意が必要かもしれません。また、走行時の安定性を求めるなら、タイヤの空気圧管理はこまめに行っておくのがおすすめです。

総じて、PCX160は「気軽にツーリングを楽しみたいけど、走りの安心感も妥協したくない」という人にちょうどいい一台。必要十分なパワーとスクーターならではの快適さを持ち合わせており、長距離も“無理なく走れる”バイクだと実感しました。

高速道路は使える?合流・追い越し・巡航速度の印象

PCX160を語る上で、最大の魅力のひとつが「高速道路を走れること」です。125ccのPCXでは不可能だった高速走行が可能になったことで、ツーリングの自由度が一気に広がりました。私も初めて高速道路にPCX160で乗ったときは、ちょっと緊張しましたが、走り出してすぐに「これは思った以上にいける」と感じました。

まず合流時の加速について。一般的なスクーターだと合流が怖いイメージがありますが、PCX160はスタートダッシュこそ穏やかでも、中速域からの伸びがしっかりしていて、60km/h〜90km/hへの加速にストレスが少ないのが印象的です。右ウインカーを出してスッと合流できたとき、「160ccってこんなに余裕あるのか」とちょっと感動したほどでした。

そのまま巡航していると、**80〜100km/h付近がちょうど“気持ちよく走れるゾーン”**だと感じます。振動も少なく、風圧もウインドスクリーンがあればある程度カットされるため、車体が軽いわりには安定感もそこそこあります。特に片側2車線のバイパスや都市部の高速道路なら、ストレスなく走行できるシーンが多いです。

ただし、100km/hを超えてくると、さすがにエンジン回転数が上がり気味で、振動や音もやや大きくなります。一応出せないことはないけれど、余裕を持って走るなら90km/h前後がベストかなというのが正直なところ。無理せず左車線キープでのんびり走るのが、このバイクに合っている気がします。

追い越しに関しても、交通の流れに乗って走っていれば、加速力的には不安を感じる場面はほとんどありません。ただし、トルクのパンチ力という意味ではミドルクラスのバイクには敵わないため、余裕を持った車間距離と早めのアクセル操作がポイントになります。

そして地味にありがたいのが、PCX160の燃費の良さ。高速走行でも40km/Lをキープできる場面も多く、頻繁に給油する必要がないのはツーリング時の安心材料になります。

“使えるかどうか”で言えば、間違いなく「使える」。ただし、“快適かどうか”を追求するなら、ちょっとした装備や走り方の工夫がさらに快適さを引き出してくれると感じました。

疲れやすいと言われる理由は?ポジション・シート・振動の正直な感想

PCX160は街乗りでは非常に快適で、走り出しの静かさや取り回しの軽さは文句なし。でも、長距離ツーリングになると「ちょっと疲れる」と感じる瞬間も正直あります。実際に片道100km以上を何度か走ってみて、疲れの原因になりやすいポイントは大きく3つあると感じました。

まずはライディングポジション。PCX160の乗車姿勢は、一般的なスクーターらしく背筋を立てたリラックススタイル。通勤や近所の買い物にはピッタリなんですが、長時間この姿勢を保っていると、じわじわと腰やお尻に負担がかかってきます。特に背もたれがない分、体を支えるのはすべて自分。高速走行中は風圧に耐えるために自然と体に力が入り、それが疲労につながりやすいです。

次に気になるのがシートの硬さ。これは多くのPCXオーナーが感じているポイントで、30分〜1時間くらいは快適でも、それ以上になるとお尻が痛くなってきます。私の場合、ゲルクッションを挟んでからはかなり改善されましたが、長距離を考えているならシートまわりの対策はマストだと思います。ゲルザブや低反発クッションは本当におすすめです。

そしてもうひとつはエンジン振動。PCX160のエンジンは静かで滑らかなんですが、80km/h以上で巡航を続けていると、フットスペースやハンドルに微振動が伝わってくることがあります。気になるレベルではないにしても、地味に疲れがたまっていく感じがあるので、走行中は定期的に足の置き方を変えたり、手を軽く脱力させるなど、ちょっとした体勢の変化を入れることで疲労感を和らげることができました。

とはいえ、これらの疲れやすさは「工夫でどうにかなるレベル」だと感じています。1〜2時間ごとの休憩を意識的に取り入れたり、道の駅などで軽くストレッチを挟むだけでも、体の重さは全然違います。PCX160は、バイクのように前傾になるわけでもなければ、椅子のように完全にサポートされるわけでもない、ちょうど中間の乗り物。だからこそ、少しの工夫が乗り心地を大きく左右すると実感しました。

ロングツーリングのネックは積載力?荷物問題と解決策

PCX160で長距離ツーリングをしようと考えたとき、真っ先に気になるのが**「荷物、どこに積む?」問題**です。街乗りであればメットインだけで十分でも、1泊以上の旅やキャンプを含んだツーリングとなると、さすがに積載スペースが足りなくなるのは避けられません。私も初めて一泊ツーリングに出たとき、リュック1つで背中がバキバキになり、「これはちゃんと積載装備を整えるべきだったな…」と後悔しました。

まず、PCXシリーズの強みであるメットインスペースは確かに広く、フルフェイスヘルメット1つと雨具・小物くらいは余裕で収まります。ただし、着替えや充電器、軽い食料などを詰め込もうとすると、意外とすぐにパンパンになります。また、シートを開けるたびに荷物を出し入れしなければならないのは、使い勝手としてはやや不便。

そこで活躍するのが、リアキャリア+トップケースの組み合わせです。容量は30〜45Lくらいが主流で、これがあるだけで収納力は一気に倍増します。私が使っているのはSHADのSH40というモデルで、ヘルメット+小型バッグ+お土産くらいはすっぽり入るサイズ。見た目も思ったほどゴツくならず、ロングツーリングには手放せない存在になっています。

「トップケースはちょっとダサいな…」と思う人には、シートバッグという選択肢もあります。リアシート部分にベルトで固定するタイプで、スタイリッシュかつ着脱が簡単。防水機能付きのモデルも多く、突然の雨にも対応できます。ただし、座る位置との距離が近いため、ライディングポジションには少し気を使う必要があります。

さらに、フロントのインナーポケットやバッグフックを活用することで、財布・スマホ・飲み物などの“出し入れ頻度が高い荷物”を分散させるのも大事なポイント。すべてをメットインやリアボックスに詰めてしまうと、ちょっとした荷物の出し入れが面倒になってしまうので、用途に応じて収納場所を分けることが快適性につながります。

結論として、PCX160の積載力は“工夫すれば十分対応可能”です。必要なのは、旅のスタイルに合わせて適切な装備を選ぶこと。自分のツーリングに合った積載方法を見つけることで、不安なく快適に旅が楽しめるようになります。

pcx160のツーリングが『ダサい』と言われる理由とは?

PCX160でツーリングに行くと、ごくたまに聞こえてくるのが「え、スクーターでツーリング?」「ちょっとダサくない?」というような偏見めいた声です。正直、私も最初はそういうイメージがどこかにありました。でも、実際に乗ってみると、そんな評価は**“勝手なイメージだけで語られている”**ことに気づきます。

「ダサい」と言われる理由のひとつは、やはりスクーター=日常使いの乗り物という固定観念です。通勤や買い物など、実用性に特化したイメージが強いスクーターは、「趣味のバイク=ネイキッドやツアラー」と考える人からすると、どうしても“格下”に見られてしまう傾向があります。特に大型バイクと並んだときに「ちっちゃいな」と感じる人もいるかもしれません。

でも、PCX160に乗って実際にツーリングをすると、その評価がいかに表面的だったかを体感します。まず、見た目は近未来的でスタイリッシュ。ブラックやマットグレーのカラーリングは高級感もあり、街に馴染むだけでなく、ツーリング先でも存在感があります。そして何より、スクーターであることのメリット——オートマの気楽さ、足つきの良さ、収納力の高さは、実際の旅を格段に快適にしてくれます。

「クラッチ操作がないからバイクっぽくない」と言う人もいますが、それって本当にデメリットでしょうか?私からすると、疲れにくくて、操作ミスもなくて、長距離を安全に走れるという点ではむしろプラスです。特に都市部から郊外へのツーリングでは、ストップ&ゴーの多さを考えると、スクーターのほうが理にかなっている場面も多いんです。

それに、最近ではスクーターをベースにしたカスタムやガジェットの取り付けも進んでいて、実用性と趣味性のバランスが取れた“新しいツーリングスタイル”として注目され始めているのも事実。自分らしいスタイルで楽しめる乗り物こそが、今の時代のバイクだと感じています。

結局、「ダサい」と言う人は、そのバイクの本当の良さを知らないだけ。PCX160は見た目や形式にこだわらない人にこそ刺さる、**“自由で合理的な旅バイク”**だと思います。大事なのは、人にどう思われるかではなく、自分が楽しめるかどうか。そう思えるようになってからは、私はこのバイクにもっと自信を持って乗れるようになりました。

pcx160 長距離ツーリングを快適にする装備と“きつい”を回避するコツ

PCX160は、その機動力や燃費性能の高さから、通勤・街乗りバイクとして高い評価を受けているモデルです。とはいえ、長距離ツーリングとなると「きついんじゃない?」「スクーターでそんなに走れるの?」と不安になる人も多いかもしれません。実際、私も最初に200kmを超えるツーリングに出かけたときは、正直に言えば、途中で「ちょっとつらいな」と感じる場面もありました。

でも、それはバイクそのものの限界というより、**装備や準備不足による“人間側の負担”**が原因だったように思います。風にさらされ続ける、腰が痛くなる、荷物が不安定……これらの悩みは、適切な装備を整えるだけで、驚くほど軽減できるんです。実際、2回目のロングツーリングでは少しずつ装備を追加し、自分なりに調整を重ねていった結果、かなり快適に走れるようになりました。

たとえば、ウインドシールドがあるだけで高速走行時の疲労感が段違いになり、トップケースを付ければ荷物の重さからくる肩や腰への負担が軽減されます。さらにシートの座り心地や、手の寒さ・しびれを防ぐちょっとした工夫も、長時間走るうえでは無視できない要素です。

このセクションでは、実際に私が使って効果を感じた“快適装備”や、“きつさ”を感じやすいポイントへの具体的な対策方法を紹介していきます。ただのパーツ紹介ではなく、走ってみたリアルな感想を交えて、これからPCX160でツーリングを楽しみたい人の参考になるような実践的な内容にしています。

どんなに性能が良いバイクでも、装備と工夫がなければツーリングはつらくなるもの。逆に、ちょっとしたアイテムや乗り方の工夫で、驚くほど快適な旅になる。それが、PCX160というバイクの面白さでもあります。

・おすすめの装備①風防(ウインドシールド)の効果は絶大

→ 長距離時の疲労軽減に直結する風圧対策

・おすすめの装備②グリップヒーター・ハンドルカバーで寒さ対策

→ 春・秋~冬ツーリングに欠かせない快適装備

・おすすめの装備③積載性アップのリアボックス活用術

→ 通勤でもツーリングでも使える万能パーツ

・「シートが硬い」問題を和らげるアイテムと工夫

→ ゲルザブやクッションの効果と実体験

・疲れにくい乗り方のコツと休憩のタイミング

→ 初心者でもできる体の使い方と計画の立て方

おすすめの装備① 風防(ウインドシールド)の効果は絶大

PCX160で長距離ツーリングをするなら、まず最初に導入を検討してほしいのが**風防(ウインドシールド)**です。実際に私もノーマル状態で長距離を走ったときと、後付けで風防を付けたときとでは、疲れ方がまったく違いました。たった1枚のパーツでこれほど変わるのかと驚いたほどです。

スクーターは前傾姿勢ではなく直立に近いポジションなので、走行中の風をダイレクトに体全体で受け止めることになります。特に80km/h以上での巡航時、風圧は想像以上に体力を奪います。私の場合、風防なしで100km以上を走ると、腕や肩、背筋がバキバキに疲れてしまい、翌日までしんどさが残っていたことがありました。

ところが、風防を装着しただけでこの“風の壁”が大きく減り、体にかかる負担が一気に軽くなったのです。風防がしっかり風を上に逃がしてくれるおかげで、胸や顔への風圧が大幅にカットされ、ハンドルを握る手や上半身へのストレスも減少。結果として、長時間走っても集中力が保てるようになり、ツーリングの疲労感がぐっと減りました。

風防にはさまざまな種類がありますが、ロングタイプのものがおすすめです。風防が短すぎると胸より下だけしか風を防げず、結局顔や肩に風が直撃してしまいます。ロングタイプであれば、首元やヘルメットへの風当たりも軽減され、より快適さが実感できます。

デザインが気になる人もいるかもしれませんが、最近ではスモークタイプやエアロ形状でスタイリッシュなモデルも増えており、見た目を損なわずに取り付けられるのも魅力です。私はクリアタイプを選びましたが、視界が広くて夜間走行でも安心できています。

取り付けも比較的簡単で、バイク用品店やネットで1万円〜2万円前後で購入可能。コストに対して得られる快適性のリターンは非常に大きく、“コスパ最強のツーリング装備”と言っても過言ではありません。

長距離ツーリングでは、いかに体力を温存しながら安全に走り続けられるかが鍵になります。風防はその助けになる、シンプルだけど効果絶大なアイテムです。まだ未装着の方は、ぜひ一度試してみてください。快適さが一段階変わるはずです。

おすすめの装備② グリップヒーター・ハンドルカバーで寒さ対策

春先や秋の終わり、そして冬場のツーリングで地味に辛くなってくるのが「手の冷え」です。バイクは全身が風にさらされる乗り物ですが、特に指先は常に前方からの冷風を直撃しているため、気温10℃前後になると、1時間もしないうちに感覚がなくなってくることもあります。私自身、秋の夕方に走っていたとき、冷え切った指でブレーキ操作が鈍くなった経験があり、これは危ないなと感じた瞬間がありました。

そんな冷え対策に圧倒的な効果を発揮するのが、グリップヒーターとハンドルカバーの組み合わせです。グリップヒーターはその名の通り、握った部分をじんわりと温めてくれるアイテムで、スイッチひとつで数段階の温度調整が可能。寒さのピーク時でも、指先がポカポカしているだけで走行中のストレスが格段に減ります。

PCX160は電源供給に余裕があるため、後付けのグリップヒーターも問題なく使えます。私は純正オプションではなく、社外品を取り付けましたが、取り付けも比較的簡単で、バイク用品店なら工賃込みで2万円前後で導入できます。気温5℃以下でも快適に走れるようになり、「これなしでは冬を越せない」と思うほど頼りにしています。

さらに、防風効果をアップさせるならハンドルカバーとの併用が最強の組み合わせです。ハンドル全体を覆うことで、冷気を根本からブロックし、グリップヒーターの熱も逃がしません。見た目の好みは分かれるかもしれませんが、快適性を取るなら一度は試す価値があります。最近ではスタイリッシュなデザインやカーボン風の素材も出ていて、野暮ったさを感じにくいモデルも増えています。

また、手が冷えていると、ただ不快というだけでなく、ブレーキやウインカー操作に支障が出るリスクもあるというのは見逃せないポイントです。ツーリング中に安全を確保するためにも、手元のコンディションを整えるのはとても重要なこと。

暖かい季節だけ乗るという方には不要かもしれませんが、春・秋・冬もツーリングを楽しみたい方には、手元の寒さ対策はまさに“走りの快適性を左右する生命線”。一度その効果を体感すると、もうなしでは走れなくなります。

おすすめの装備③ 積載性アップのリアボックス活用術

ツーリングを楽しむうえで、意外と見落とされがちなのが**「積載力」**。PCX160はスクーターとしては収納力がある方ですが、長距離を走るとなると、メットインだけでは正直心もとないと感じることがあります。そんなときに強い味方になってくれるのが、**リアボックス(トップケース)**の存在です。

私自身、最初は「見た目がちょっとゴツくなるし、いらないかな」と思っていた派でした。でもいざ使い始めてみると、その便利さに驚きました。雨具・着替え・ドリンク・工具など、ちょっとした“かさばる荷物”を全部収納できるようになり、リュックを背負わなくて済むようになっただけでも、肩や腰の負担が激減しました。

リアボックスの容量は20L〜50Lほどまでさまざまですが、おすすめは30L〜40Lクラス。このくらいあればフルフェイスヘルメット1つ+ツーリング用のバッグやレインウェアも余裕で入りますし、使わない時は空のままでも邪魔に感じにくいサイズ感です。私はSHADのSH40を愛用していますが、開閉もしやすく見た目もスタイリッシュでとても気に入っています。

また、日常使いでもめちゃくちゃ便利なのがリアボックスのいいところ。買い物袋をサッと入れたり、通勤時にカバンを収納したりと、ツーリングだけでなく普段の足としても積載力の恩恵を感じられるのが大きなメリットです。実際、PCXユーザーの多くがツーリング目的以外でもリアボックスを導入している理由は、日常への馴染みやすさにあると思います。

取り付けにはリアキャリアが必要になりますが、こちらも社外品で安価に揃えることができます。DIYで取り付ける人も多く、ショップに依頼しても数千円の工賃で済むケースがほとんど。取り外しも簡単なモデルが多いので、必要なときだけ装着するスタイルでも十分使えます。

見た目を気にする人はスモークカラーやカーボン調のモデルを選べば違和感が少なく、車体との一体感も出しやすいです。実用性とデザイン性を両立できれば、長距離も街乗りもストレスなく楽しめるはず。

結論として、リアボックスは**「便利さと快適さを一気に底上げしてくれる」コスパ最強のパーツ**。ツーリング派はもちろん、日常使いのライダーにもぜひ導入をおすすめしたい装備です。

『シートが硬い』問題を和らげるアイテムと工夫

PCX160はシート高も適度で足つきも良く、普段使いでは快適に感じることが多いのですが、長距離ツーリングになると、よく聞かれるのが「シートが硬くてお尻が痛くなる」という声。私も実際に片道150kmほど走ったとき、途中からジワジワとお尻のしびれがきて、休憩のたびにバイクを降りてストレッチをしていた記憶があります。

これは構造上、シートがやや薄めに作られていることと、スクーターならではの“座ったまま同じ姿勢が続く”乗り方が原因です。バイクによっては体重をステップやタンクで分散できますが、PCXのようなフラットフロアのスクーターでは、それが難しいんですよね。結果的に、体重の多くがシート一点に集中してしまうわけです。

そこでおすすめしたいのが、ゲルザブや低反発クッションの導入です。私はDAYTONAのゲルザブDを使っているのですが、体圧を分散してくれるので、座ってから1時間経っても明らかに痛みが少なくなりました。装着も簡単で、ベルトで固定するだけ。見た目もそれほど野暮ったくならず、利便性と快適性を両立できる点が気に入っています。

もう少し軽めの選択肢としては、クッション性のあるシートカバーもあります。防水仕様のものを選べば雨の日でも安心ですし、滑り止め効果がついているタイプなら、走行中の安定感も高まります。さらに、お尻が蒸れにくいメッシュ素材のカバーは、夏場の長距離にも最適です。

あとは、姿勢を意識的に変えることもひとつの工夫です。信号待ちのたびに腰を前後に動かしたり、片足をステップに置き換えたりするだけでも、局所的な圧迫感を軽減できます。もちろん、こまめに休憩を挟むことも大事。私は1時間に1回くらい、道の駅などで10分ほど腰を伸ばすようにしていますが、それだけでも後半の疲労感がまったく違ってきます。

“快適な座り心地”というのは、ツーリングを長く楽しむうえで欠かせない要素です。PCX160のシートが硬いと感じる人でも、ちょっとしたアイテムと工夫で、驚くほど快適性をアップさせることができます。お尻が痛くてバイクが嫌になる前に、ぜひ試してみてほしい対策です。

疲れにくい乗り方のコツと休憩のタイミング

PCX160のような軽量スクーターは、街乗りでは疲れにくい乗り物の代表格。でも、いざ長距離ツーリングになると、「なんだか思ったより体がしんどい…」と感じることもあるかもしれません。私も最初は、通勤で快適だった感覚のままツーリングに出て、数時間後には肩や腰がバキバキになって反省したことがありました。

実は、スクーターならではの“乗りっぱなし”が生む疲労は、ちょっとした乗り方の工夫と休憩のタイミングでかなり軽減できます。まず意識したいのは、体の力を抜くこと。長時間走っていると、無意識にハンドルを強く握りすぎていたり、背中や肩に力が入りがちになります。これが続くと、疲れだけでなく肩こりや頭痛の原因にもなりかねません。

私は走行中、信号待ちのたびに「手を軽く握り直す」「肩の力を抜く」ことを意識しています。とくに高速道路では、一定の姿勢が続くため、腕や腰をこまめにほぐすだけでも疲労感が全然違います。また、背筋を意識して真っ直ぐに座るだけでも腰への負担が減り、長距離後の疲れがかなり軽くなりました。

次に大切なのが、休憩のタイミングと取り方。経験上、1時間〜1時間半ごとに10〜15分ほど休憩を挟むのがちょうどいいリズムです。休憩時にはただ座っているだけでなく、軽く立って歩いたり、背中を反らせてストレッチしたりするだけで、血流が良くなってリフレッシュできます。私はよく道の駅やコンビニの駐車場で、腕を回したりアキレス腱を伸ばしたりしています。

また、ツーリングのルート選びや時間配分も重要です。無理に長距離を一気に走るのではなく、休憩ポイントや観光地をうまくルートに組み込んで、途中に“気持ちの切り替え”ができるようにするのが疲労回避のコツ。到着時間に余裕があるだけで、走っている間のプレッシャーも軽減されます。

PCX160のような軽快なスクーターは、つい走りすぎてしまう傾向がありますが、バイク旅は「心地よく終われる」ことが一番の満足感につながります。疲れない走り方と休憩の工夫を取り入れることで、最後まで快適に楽しめるツーリングになるはずです。

まとめ|pcx160 長距離ツーリングは快適にできる!“きつい”を超える選択肢

「スクーターでツーリングなんてきついんじゃない?」

そんな声をどこかで聞いたことがあるかもしれません。でも、実際にPCX160で長距離を走ってみると、そのイメージは大きく覆されました。確かに、ポジションや積載力、風の影響といった面では、専用ツアラーのような“快適設計”とは違う部分もあります。ただ、それを補って余りある利便性と、工夫次第で得られる快適性がPCX160にはあります。

何より、スクーターらしい気軽さと、160ccという絶妙な排気量がもたらす余裕のある走りは、ツーリングの“楽しさ”をしっかり支えてくれます。街乗りもできて、高速道路にも出られる。そして取り回しも良く、燃費も財布にやさしい。これほどバランスの取れたツーリングバイクは、そう多くありません。

もちろん、そのまま何も考えずに長距離に出かければ「きつい」と感じる場面もあります。ですが、風防やリアボックスといった装備、座り心地の調整、定期的な休憩、力を抜いたライディング……そういった小さな工夫を積み重ねるだけで、驚くほど快適に変わります。私自身、最初は戸惑いながらのロングライドでしたが、回を重ねるごとに「もっと遠くへ行けるかも」と思えるようになっていきました。

“バイク旅は、装備と意識次第で化ける”。それを教えてくれたのがPCX160でした。今、長距離ツーリングをこのバイクで考えているなら、どうか躊躇せずに一歩踏み出してみてください。きっとそこには、“きつい”を超えた新しい景色が待っているはずです。