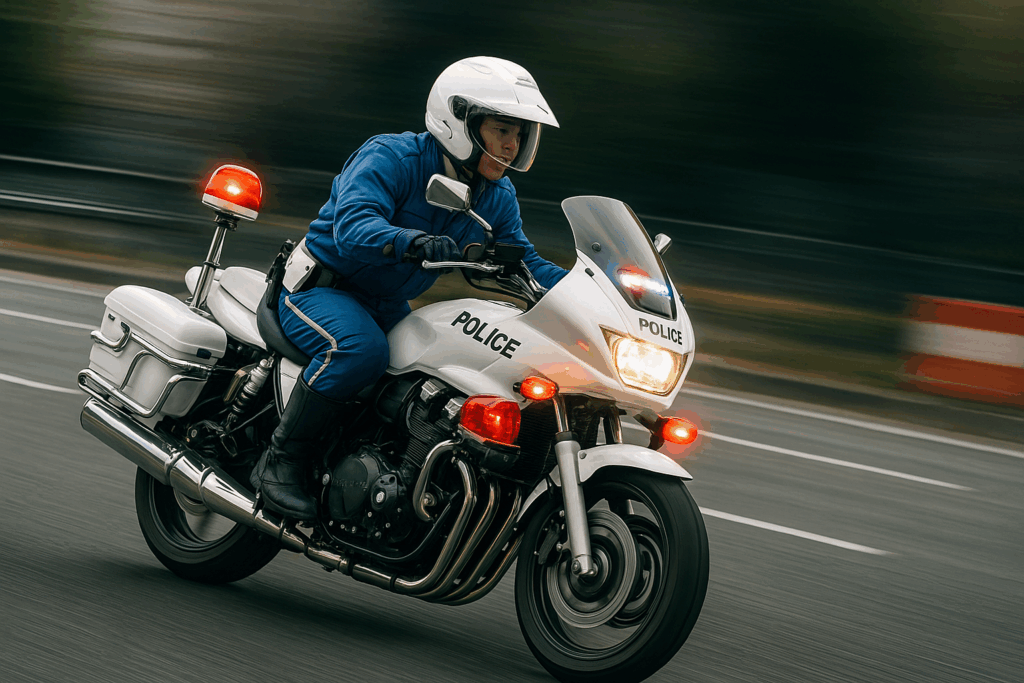

Ride Dreamsイメージ画像

「白バイに勝てるバイクってあるの?」――そんな話題はバイク好きの間ではよく出てくる定番のネタかもしれません。

確かに、白バイは公道の守護者として絶大な存在感を放っています。多くはホンダCB1300Pと呼ばれる専用車両で、加速も旋回性も圧倒的な安定感を誇り、プロ中のプロが乗りこなす姿はまさに“走る警察官”。

その白バイに「勝てる」かどうかという問いは、単純なスペック比較にとどまらず、技術、反応速度、公道環境といったさまざまな要素が複雑に絡んできます。

では、実際に白バイの性能はどの程度なのか?

そしてそれを超える性能を持つ市販バイクは存在するのか?

結論から言えば、「スペックだけで言えば勝てるバイクは存在する」が、「現実にはほぼ不可能」というのが私の見解です。

私自身、SS系のバイクにも乗ってきましたし、実際にサーキットでの白バイデモ走行も何度も目にしてきました。

白バイが“速さ”で勝っているというよりは、“総合力”で圧倒している印象です。

ただし、市販のハイパワースポーツバイク、たとえばカワサキH2やスズキのGSX-R1000Rなどは、直線加速だけ見れば白バイより明らかに上。

ですが、それが“勝てる”に直結するかと言えば、必ずしもそうとは言えません。

この記事では、まず白バイの代表車種であるCB1300Pのスペックや運用実態を解説したうえで、具体的に「どのバイクなら追い越せる可能性があるのか?」を検証していきます。

さらに、「なぜ白バイはあれほど機敏に動けるのか?」といった疑問にも触れながら、単なる速度だけでは語れない“白バイの本質”にも迫ります。

「白バイに勝てるバイクがあるのか?」というロマンに、真面目に向き合ってみた内容です。

読み進めていただければ、その答えと“勝てない理由”が、きっと見えてくるはずです。

この記事でわかること

・白バイ(CB1300P)の加速力や最高速度など、実際の性能スペック

・市販バイクの中で白バイよりスペック的に優れている車種とその特徴

・白バイが加速だけではない“追尾力”を発揮する理由と技術的背景

・「白バイに勝てる=逃げ切れる」とは限らない公道上の現実

・白バイに勝てるバイクを探す意義と、法的・倫理的な視点での注意点

白バイに勝てるバイクとは?まずは白バイの性能を知るべき

Ride Dreamsイメージ画像

「白バイに勝てるバイク」と聞いて、真っ先に浮かぶのは加速や最高速といったスペックの比較かもしれません。

たしかに、現在の市販バイクには白バイを数値上で超えるモンスター級のマシンも多数存在します。

しかし、それでも「白バイは速い」「勝てない」という印象が多くのライダーの間で共有されているのはなぜなのか?

その答えは、単なるスペックを超えた“実戦仕様”の仕上げと、乗り手である白バイ隊員の高い技術力にあります。

白バイとして現在多く配備されているのは、ホンダCB1300P。

これは市販のCB1300SFをベースに、白バイ専用チューニングが施された特別仕様車で、パトライトや無線機器、法定速度を超えた領域での安定性、ブレーキの制動力、耐熱性能など、単なるスペック表には出てこない“運用性能”が非常に高いのです。

さらにその車体を操るのは、全国の警察組織の中でも厳しい訓練をクリアした“選ばれしライダー”たち。

まさに「マシン+人間=最強」という組み合わせです。

私自身、ライダーとして長年サーキットやワインディングを走ってきた経験がありますが、白バイの動きはただ速いだけではなく、“冷静で無駄がない”のが特徴です。

派手さはないものの、安定した姿勢でスムーズに進入し、確実に減速、加速していくその様は、まるでプロのレーサーとは別の次元でバイクを扱っているかのようです。

だからこそ、「白バイに勝てるバイク」を語るなら、まずその“相手の実力”を正しく知る必要があります。

このセクションでは、白バイの車種・スペックから、その特徴、なぜあれほど速く・正確に走れるのかを掘り下げていきます。

・白バイに使われている車種は?CB1300Pのスペック解説

→ 現行白バイの主力「CB1300P」の仕様・特徴を詳しく解説

・白バイの加速性能と最高速はどの程度か

→ 実際にどれくらい速いのか、現実の数値と体感を整理

・なぜ白バイはあれほど機敏に動けるのか

→ 公道での取り回し力・ブレーキ性能・熟練の技術力について

・白バイに勝てる可能性がある市販バイクたち

→ スーパースポーツ・ハイパーバイクの例(H2、YZF-R1など)

・スペックでは勝てても逃げられない?公道の現実

→ 速さだけではなく、道路状況や判断力など“勝てない理由”を考察

白バイに使われている車種は?CB1300Pのスペック解説

現在、日本全国で配備されている白バイの主力機は「ホンダ CB1300P」です。

これは、市販車であるCB1300 SUPER FOURをベースに、警察用途向けにカスタマイズされた専用モデルで、白バイならではの特殊な装備と信頼性を備えたマシンです。

まずエンジンは、水冷直列4気筒1300cc。最大出力は約100馬力前後で、市販車よりも若干抑えられてはいるものの、扱いやすさと低中速のトルク特性が重視されたチューニングが施されています。

市販モデルに比べ、瞬発力よりも“粘り強く確実に加速する”ことを重視した設定になっており、混雑した公道でも的確な加速ができるよう工夫されています。

また、白バイには無線機器、サイレン、パトライト、左右のサイドケース(収納兼装備)などが標準で装備されており、その重量は約300kg近くに達します。

それでもCB1300Pは、その重量を感じさせないほど高い直進安定性とコーナリング性能を発揮します。

このあたりは、専用チューニングされた前後サスペンションや、重心バランスの調整が大きく影響しています。

さらに白バイには「ABS(アンチロックブレーキシステム)」や「コンバインドブレーキ(前後連動)」も搭載されており、急制動でも車体が安定して止まれるようになっています。

白バイがよく見せる“寸止めターン”や“Uターンデモ”などは、マシンの性能に加えて、こうした制御技術の結集でもあるのです。

加えて、メーター類やサイドミラーも一般車両より高く設置されており、周囲の車両を一瞬で把握できる視認性も抜群。

こうした装備のすべてが「交通取締り専用機材」として意味を持ち、走るスピードだけではない“総合的な完成度”に繋がっています。

つまり、CB1300Pは単に「速いバイク」ではなく、“あらゆる状況に冷静に対応できる道具”として完成されているバイク。

その真価を知れば知るほど、「白バイに勝てるバイク」なんて軽く言える話ではない、という現実が見えてくるのです。

白バイの加速性能と最高速はどの程度か

「白バイって実際どれくらい速いの?」という疑問は、バイクに乗る人なら一度は気になるところです。

白バイの主力車両であるCB1300Pは、あくまで“公道仕様”でありながら、追尾性能や緊急対応に十分なスペックが確保されています。

では、その加速力と最高速度は実際どの程度なのでしょうか。

まず加速性能ですが、CB1300Pの0-100km/h加速は、概ね3.5〜4.0秒前後と言われています。

市販のCB1300SFと同等レベルで、300kg近い車重にもかかわらず、スムーズかつ力強く加速します。

これは、トルクフルな1300cc直列4気筒エンジンと、制御のしやすいギア比設定によるもので、「誰が乗っても扱いやすく、それでいて十分速い」というのがこのバイクの真骨頂です。

最高速度に関しては、リミッターの関係もあり約180km/h前後が実測値とされています。

もちろん、実際の取り締まりでそこまでの速度を出すことは稀ですが、高速道路などでの加速追尾や、スピード違反車へのアプローチには十分な能力を持っています。

また、高速域でも車体が安定しており、風によるふらつきやブレが抑えられているのも、プロ仕様としての完成度の高さを物語っています。

ただし、市販のスーパースポーツモデル――たとえばカワサキ Ninja ZX-10Rやスズキ GSX-R1000Rなどと比較すると、スペックだけなら白バイを凌駕するバイクは多数存在します。

0-100km/hで3秒を切るような加速、最高速が280km/hを超えるようなモデルもあり、“バイク単体の速さ”だけを比べるなら、勝てるモデルは確かに存在します。

しかし重要なのは、公道での“実戦性能”。

白バイは加速中でも無線での連携が求められ、加減速や車線変更もスムーズでなければなりません。

単純に「どちらが速いか」ではなく、「確実に追えるか」「安全に止められるか」が求められる世界なのです。

つまり、白バイの加速や最高速は、**実用性と制御性を兼ね備えた“戦えるスペック”**であり、数値に表れにくい“総合力の高さ”が最大の武器とも言えるのです。

なぜ白バイはあれほど機敏に動けるのか

街中や高速道路で白バイに遭遇すると、「なんであんなにスムーズに動けるんだ?」と驚かされることがあります。

あの大きな車体が、混雑した道路でもスルスルと抜け、旋回ではピタリと止まり、Uターンも無駄なくこなす。

まるでバイクが意志を持って動いているかのような、あの機敏な挙動の理由は一体どこにあるのでしょうか。

その第一の要因は、マシンの特別仕様にあります。

CB1300Pは市販モデルと同じエンジンを搭載していますが、白バイ専用に最適化されたサスペンション、ブレーキ、重心バランスなどが施されています。

たとえば、白バイはパトライトや無線機器を含めると約300kg近い重量になりますが、その荷重を考慮した前後のサスセッティングにより、低速域でのふらつきが極めて少ないのが特徴です。

次に挙げられるのが、白バイ隊員の“人馬一体”ともいえる操縦技術です。

彼らは「交通機動隊」などに所属し、白バイに乗るまでに何ヶ月もの訓練を積みます。

一般ライダーには考えられないレベルの低速バランス練習や、寸止めターン、パイロンスラローム、制動訓練などを徹底的に繰り返し、一切の無駄がないコントロールを体に叩き込んでいるのです。

実際、警察の交通安全イベントなどで行われる「白バイデモ走行」を見たことがある人ならわかると思いますが、1メートル四方のスペースでも方向転換できるようなテクニックは圧巻です。

それは、マシンの性能を引き出すだけでなく、「安全かつ確実に仕事を遂行する」ための能力でもあります。

さらに、視野の広さも忘れてはいけません。

白バイは車高が高く、ミラーも高い位置に設置されているため、周囲の車の動きを一瞬で把握できる視界性能があります。

加えて、CB1300Pのポジションはアップライトで、目線が自然と前に向くため、危険察知能力も非常に高いのです。

つまり、白バイの“機敏さ”は単に軽快なバイクというより、

マシンの完成度 × ライダーの技術 × 現場対応力の総合力によるもの。

この三位一体の要素が、あの圧倒的な走りを実現しているのです。

白バイに勝てる可能性がある市販バイクたち

結論から言えば、加速や最高速といった“スペックだけ”で見れば、白バイに勝てる市販バイクは数多く存在します。

特に、スーパースポーツやハイパフォーマンスネイキッドと呼ばれるジャンルのバイクは、白バイのCB1300Pの性能を大きく上回るマシンばかりです。

例えば、カワサキ Ninja H2。

このバイクはスーパーチャージャー搭載の998ccエンジンを備え、最高出力は200馬力超、0-100km/h加速はわずか2.5秒前後。

加速性能だけでいえば、市販車の中では最上位クラスであり、CB1300Pの約3.5〜4秒という数値を大きく上回ります。

スズキ GSX-R1000Rやヤマハ YZF-R1なども、200km/hオーバーを軽々と出せる直線性能と、サーキット向けに最適化されたシャシー性能を持っています。

これらのモデルは軽量で、白バイよりも100kg以上軽い場合も多く、スペック勝負では圧倒的に有利です。

また、ドゥカティ Panigale V4やBMW S1000RRといった欧州製のリッタースポーツも、テクノロジー満載で、トラクションコントロールや電子制御サスなどの装備によって、プロレーサー並みの操作を一般ライダーでも再現できるマシンになっています。

さらには、ヤマハ MT-10やKTM 1290 Super Duke Rといったネイキッド系でも、加速・パワー共に白バイを凌ぐモデルが多数。

つまり「速さだけ」に絞れば、“勝てるバイク”は確実に存在するのです。

ただし、これはあくまで“バイク単体の性能”の話。

実際の公道における“追尾される状況”では、これらのハイパワーマシンが必ずしも有利とは言えません。

混雑・信号・取り回し・地形・心理面――そういった要素が入り込むと、話はまったく別次元になります。

したがって、「白バイに勝てる市販バイク」は確かに存在するものの、それを“実際に勝てる”と考えるのは非常に危険で現実離れした発想であることは理解しておくべきでしょう。

スペックでは勝てても逃げられない?公道の現実

どれほど加速力や最高速度で白バイを凌駕するバイクに乗っていても、「公道で白バイから逃げられるか?」という問いに対する現実的な答えは、ほぼ100%“ノー”です。

その理由は、単に“スペックの差”では語れない、多くの現実的な要因が絡んでくるからです。

まず、公道には信号、交差点、車、歩行者、カメラ、そして法律があります。

これは白バイも同じ条件にあると思いきや、実際には大きな違いがあります。

白バイ隊員は追跡に入ると、緊急走行の法的権限を使って信号無視や車線変更を可能にし、安全を確保しながら対象を追い詰めます。

対して逃走車側は、法律を破りつつ、自らも事故リスクを負うという非常に不利な立場に立たされます。

また、白バイは1台だけで動いているわけではありません。

無線で交番や他のパトカーと連携を取り、遠隔から“包囲網”を築くことが可能です。

たとえ一時的に振り切れたとしても、通行ルートを先回りされたり、ナンバープレートから追跡されたりと、逃げ切るのは極めて困難です。

さらに、多くのライダーが見落としがちなのが“心理的な負荷”です。

逃走中に冷静でいられる人はほとんどいません。

焦りによってミスが増え、事故につながる危険性は跳ね上がります。

一方で白バイ隊員は、緊張の中でも訓練された判断で的確に動きます。

この「メンタル差」こそが、逃げ切れない最大の理由かもしれません。

そして最後に、忘れてはいけないのは「逃げる」という行為自体が、重大な違法行為であり、厳罰の対象であるということ。

道交法違反に加えて、公務執行妨害や危険運転などが加われば、免許取消だけでなく、実刑判決すらあり得るレベルの重罪です。

つまり、「白バイに勝てるバイク」は確かに存在するが、

「白バイから逃げられるライダー」は存在しない――。

それが、公道という“現実のステージ”における、動かしがたい真実なのです。

白バイに勝てるという幻想|バイク好きが知るべき真実

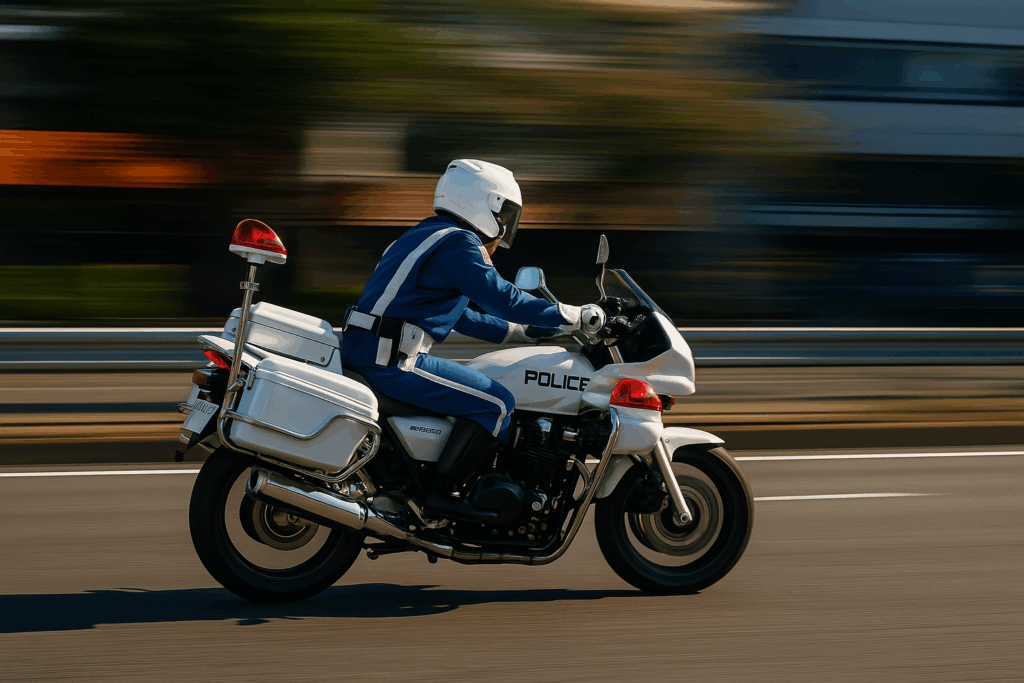

Ride Dreamsイメージ画像

「白バイに勝てる」――この言葉には、バイク好きのロマンが詰まっています。

YouTubeのコメント欄やSNS、掲示板などでは、スーパースポーツのスペックを持ち出して「白バイなんて余裕」と語る投稿も少なくありません。

たしかに、スペック表だけを見れば、CB1300Pよりも圧倒的なパフォーマンスを持つバイクは多く、速さ“だけ”なら勝っている車種はいくらでもあります。

しかし、それを鵜呑みにしてしまうのは危険です。

なぜなら、白バイという存在は“ただのバイク”ではなく、“運用体制を含めた警察組織の一部”だからです。

白バイに乗っているのは、極めて高度な訓練を受けた警察官であり、バックには無線連携、包囲網、ナンバー照会など、一般ライダーとはまったく異なる“組織力”があるのです。

また、公道という舞台で“逃げる”という行為を行えば、それは一瞬で違法行為になります。

法律を守る側と破る側では、スタートラインからしてフェアではありません。

「勝てるか?」の前に「やっていいことか?」という倫理観の話がつきまといます。

私自身もかつて、速さや限界性能に憧れてスーパースポーツを所有し、峠やサーキットで限界を探った経験があります。

そうした中で感じたのは、「スペックでは勝っていても、白バイにはかなわない安心感と信頼感」があるということ。

あの落ち着いた走り、確実に狙ったラインに入るテクニック、そして何よりも、周囲の交通を守りながら“正義として走る”姿勢に、逆に敬意を感じたのです。

この後半では、「勝てるかもしれない」という幻想がどこから来るのか、

そしてそれにどう向き合うべきかを、もう少し感情と現実を交えながら掘り下げていきます。

数字では測れない“バイク乗りとしての在り方”を見つめ直すための、ひとつの視点になれば幸いです。

・SNSで語られる「勝てる説」はどこまで本当か

→ YouTube・掲示板などで出回る噂の信ぴょう性を検証

・「加速勝負」だけなら勝てるかもしれない

→ 0-100km/hなど短距離加速に特化した考察と例

・技術的に勝てても“人として負ける”リスクとは

→ 法的リスク・逃走行為の危険性・モラルの問題を真面目に

・元白バイ隊員も語る「強さはマシンではない」

→ 実際の経験者の声やコメントから見る現場のリアル

・「白バイに勝てる」という話題にロマンを感じる理由

→ 男心をくすぐるテーマとしての“勝てる・勝てない論”の意義

SNSで語られる「勝てる説」はどこまで本当か

YouTubeのコメント欄やX(旧Twitter)、バイク系の掲示板では、「白バイなんて遅い」「うちのH2なら余裕で逃げられる」といった書き込みを目にすることがあります。

“白バイに勝てる説”は、バイク好きの一部にとってはちょっとした武勇伝のような扱いになっており、加速性能の動画やスペック比較が「証拠」として挙げられることも少なくありません。

しかし、SNSで語られるこのような説には、いくつかの“誤解”や“誇張”が含まれているケースが多いのが実情です。

まず前提として、ネットに出回っている「白バイに勝った」という話の多くは、実際に追尾されたのではなく、“すれ違いで相手が動かなかった”とか、“偶然追いつかれなかった”という程度のケースが大半です。

また、動画上でCB1300Pとスーパースポーツが加速比較をするような映像は、確かにパワーやスピードでは市販車のほうが上に見えるかもしれません。

ただ、それはあくまで“直線勝負”“条件が整った場面”に限られます。

実戦のように交通量が多く、判断力や冷静さが求められる公道では、たとえ速いバイクに乗っていたとしても、それを活かしきるのは非常に難しいのです。

さらに、SNSは往々にして「盛った話」が拡散されやすい媒体です。

「逃げ切った」話の裏には、実際は途中でスピードを緩めて見逃されたケースや、白バイ側が深追いしなかったケースも含まれている可能性があります。

警察が常に追跡するとは限らず、「違反の重大性」や「交通状況」を考慮して判断する場面もあるからです。

私自身も過去に「これはまずい」と感じて白バイに止められた経験がありますが、声をかけられたときの冷静さや立ち居振る舞いによって、その後の対応は全く違いました。

つまり、「勝った・逃げた」といった話には、表に出ない背景が多くあるということです。

SNSで語られる“白バイに勝てる”という話は、面白く見えるかもしれませんが、現実とは別の話。

バイクに乗る者として、そうした情報を真に受けすぎず、事実とフィクションを見極める冷静さが求められます。

「加速勝負」だけなら勝てるかもしれない

白バイに勝てるかという議論の中で、最も現実味があるのが「加速勝負」だけに絞った場合です。

0-100km/hの加速、つまり発進から100km/hに到達するまでの時間に関して言えば、市販のスーパースポーツモデルのほうが明らかに上回るバイクが存在します。

例えば、カワサキ Ninja ZX-10Rやスズキ GSX-R1000R、BMW S1000RRなどは、いずれも0-100km/hを2.7〜2.9秒で駆け抜ける性能を持っています。

対して白バイで使用されているホンダ CB1300Pは、同条件でおおよそ3.5〜4.0秒程度。

この数値だけを見れば、確かに「白バイより速い」と言えるバイクはたくさんあるのが実情です。

また、スーパーチャージャーを搭載するNinja H2や、軽量なリッターSSは、発進時の瞬間的な加速力だけでなく、中速域への伸びも圧倒的です。

この加速の“壁を突き破るような感覚”は、CB1300Pでは味わえない世界であり、「加速だけなら勝てる」と言いたくなる気持ちは、バイク乗りなら誰もが共感するはずです。

ただし、こうした加速勝負は直線かつ周囲の状況が完全にクリアな状態であることが前提になります。

現実の公道では、信号・交差点・歩行者・他車両などの影響で、思い切った全開加速ができる場面はほとんどありません。

ましてや、咄嗟の判断やトラブル回避を求められる状況下での加速では、バイクの性能よりもライダーの判断力と操作の確実性のほうが重要になります。

加えて、白バイ隊員は加速性能に頼らずとも「適切な場所で先回りして止める」「無線連携で挟み撃ちにする」などの手段を持っています。

つまり、たとえ加速だけで一瞬差をつけても、それが“勝てる”とは決して言えないのです。

「加速なら勝てる」と思うことは、バイクの性能を語る上で自然な感覚ですが、

それを過信して行動に移すことは、自分にも他人にも取り返しのつかないリスクを生む可能性があることを忘れてはいけません。

技術的に勝てても“人として負ける”リスクとは

「白バイに勝てる」――この言葉に、どこかスリルや優越感を感じる人もいるかもしれません。

確かに、バイクの性能やライディング技術によって一時的に優位に立つことは、物理的には可能です。

しかし、たとえそれが“技術的に勝てた”としても、その代償は想像以上に大きく、人として失うものの方が遥かに大きいことを理解すべきです。

まず前提として、白バイから逃げるという行為自体が、重大な違法行為です。

スピード違反や信号無視だけでなく、公務執行妨害や危険運転致傷罪に問われる可能性もあり、最悪の場合、懲役刑が科されるケースもあります。

いくらライディングスキルが高くても、違法な行為で逃げ切ったとしても、それは“勝った”のではなく、自分の価値を貶めただけに過ぎません。

さらに、追跡劇の中で一般車両や歩行者を巻き込んでしまうリスクもあります。

たった一瞬の“逃げたい”という感情が、取り返しのつかない事故に繋がることもある。

バイクは自由を感じられる乗り物ですが、その自由には必ず“責任”が伴います。

そしてもうひとつ重要なのが、「バイク乗りとしての信頼」です。

白バイ隊員は、同じ“バイク乗り”として敬意を払うべき存在です。

命を張って交通の安全を守るために走る彼らに対して、逃げようとする行為は、バイク乗り全体の印象を悪くします。

実際、SNSなどで「バイクは危ない、無法者が多い」といった偏見を持たれる背景には、一部の心ない行動があるのも事実です。

たとえスピードで白バイに勝てたとしても、それは**一時の自己満足に過ぎず、長い目で見れば「人間としての負け」**になる可能性が高い。

バイクの楽しさや誇りは、技術やスピードの先にあるのではなく、“どう走るか”という姿勢の中にあるのではないでしょうか。

元白バイ隊員も語る「強さはマシンではない」

白バイにまつわる議論の中で見落とされがちなのが、「マシンの性能」と「乗り手の力量」は別物であるという事実です。

その点を最もよく理解しているのが、実際に白バイに乗っていた元交通機動隊の隊員たちです。

彼らが口を揃えて言うのは、「白バイの強さはマシンにあるのではなく、状況判断と操作の確実さにある」ということです。

白バイが配備されるCB1300Pは、たしかに高性能なバイクですが、スペック面では市販のスーパースポーツに勝てるような代物ではありません。

それでも追尾や停止を成功させるのはなぜか?

答えは、圧倒的な訓練量と、公道での冷静な対応力にあります。

元隊員のインタビューなどでもよく語られるのが、「白バイは見ているだけで制圧できる存在でなければならない」という哲学です。

つまり、“速さ”を見せつけるのではなく、“隙のなさ”や“余裕のある所作”で相手にプレッシャーをかける。

実際の追尾でも、むやみに煽ったりするのではなく、数メートル後ろを一定の距離でキープしながら、相手の心理を読むことが重要だといいます。

また、彼らの技術は単なるライディングだけでなく、**視野の広さ、危険察知、そして即時判断力に優れた“プロの運転”**です。

例えば、「この交差点で曲がる可能性がある」「あの車の後ろに入るかもしれない」といった予測をしながら走ることで、物理的に追いつく以上の制圧力を生み出しているのです。

ある元隊員が語った印象的な言葉があります。

「CB1300Pじゃなくても、250ccのバイクでも相手を止める自信がある。それが白バイ隊員です」――。

これは、バイクの性能を超えた“人間としての完成度”が、白バイの本当の強さであることを示しています。

だからこそ、スペック上での“勝ち負け”に一喜一憂するのではなく、ライダーとしての成熟度、判断力、そして倫理観までを含めた“本当の強さ”について考えることが、

我々バイク乗りにとっての成長につながるのではないでしょうか。

「白バイに勝てる」という話題にロマンを感じる理由

バイク好きの間で「白バイに勝てるのか?」という話題が繰り返し語られる理由。

それは単なる好奇心や挑戦心ではなく、“バイク乗りのロマン”に触れる話だからこそ、根強い人気があるのだと感じます。

バイクという乗り物は、クルマと違って“自由”や“孤高”の象徴として語られることが多く、スピードや加速だけではなく、どこまでも走っていけるという開放感に魅了された人も多いはずです。

そしてその世界で最も象徴的な“敵”として登場するのが白バイです。

決して悪意ではなく、**ライダーとして最高峰の存在に立ち向かえるかもしれない“フィクション的な対立構造”**がそこにあるのです。

また、バイクカルチャーには古くから「速さを競う」文化があります。

サーキットや峠、ストリートといったシーンでは、技術・スペック・精神力すべてをかけて走り抜くことがひとつの価値でした。

その延長線上に「白バイに勝てるのか?」というテーマがあるのは、ある意味で自然な流れかもしれません。

ただし、それが現実での逃走や挑発に繋がってしまえば、本来のロマンは一瞬で崩れます。

だからこそ、多くのライダーは「もしも」を想像するにとどめ、実際には法を守りながら、白バイの技術や姿勢にリスペクトを抱いているというのが本音ではないでしょうか。

私自身も、若い頃に「勝てるかも」と思ってしまったことはあります。

でも、経験を重ねる中で見えてきたのは、白バイの“動きの美しさ”や“無駄のなさ”、そして“守る側としての誇り”。

それを見たとき、「自分もああなりたい」とさえ感じました。

つまり、「白バイに勝てるか」という問いは、

“自分はどれだけ上手くなれるのか?”“バイクを極めたいという憧れ”の裏返しでもあるのです。

ロマンは、空想だからこそ輝きます。

それを現実に持ち込むのではなく、バイク乗りとしての目標や美学として心に秘めることこそが、成熟したライダーの姿ではないでしょうか。

まとめ:白バイに勝てるバイクは存在する?という問いに対する答え

「白バイに勝てるバイクは存在するのか?」――この問いに、スペックだけを見れば「Yes」と答えることはできます。

スーパースポーツを中心に、CB1300Pを上回る加速力や最高速を持つ市販車は、いくらでも存在しています。

技術や性能において“数字上の勝利”を語ることは、ある意味簡単な話です。

しかし、実際の公道では、単純な速さだけで勝敗が決まるわけではありません。

信号、交通、判断力、法律、そして命を預ける現場という舞台においては、白バイ隊員の経験や訓練、組織としての連携こそが“勝てない現実”を形作っています。

だからこそ、「白バイに勝てる」という言葉には、物理的な性能以上に、心の在り方や倫理観が問われていると感じます。

バイクに乗るという行為は、自由の象徴であると同時に、責任ある選択の連続でもあります。

白バイと“勝負”をするのではなく、白バイのような高い技術と精神性を目指していく。

それが、バイク乗りとしての本当の“格好良さ”なのではないでしょうか。

白バイに勝てるバイクがあっても、勝てるライダーはいない。

その真実に気づいたときこそ、あなたはひとつ上のライダーに近づいているはずです。