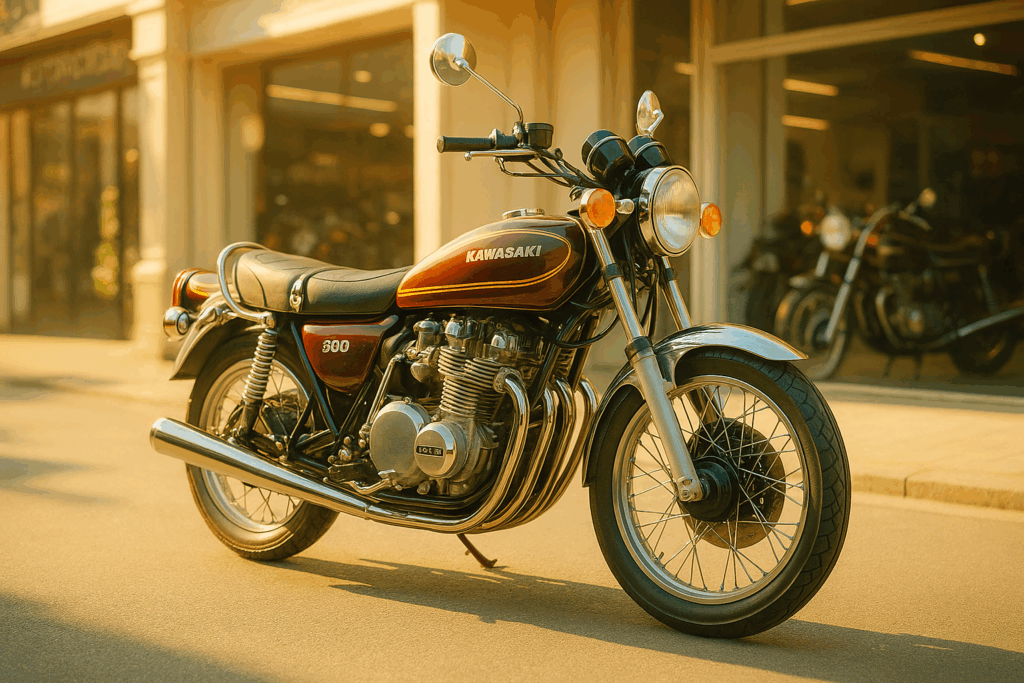

Ride Dreamsイメージ画像

「z2 750RS 違い」というワードで検索されたあなたは、おそらくZ2と750RSは同じバイクなのか、何が違うのか気になっているのではないでしょうか。あるいは、「Z2はなぜこんなに高額なのか」「750RSとの呼び分けに意味があるのか」など、歴史や背景を含めて知りたいと思っているかもしれません。

結論からお伝えすると、Z2と750RSは基本的には同じ車両を指します。ただし、その呼び方や価値の捉え方には日本独自の歴史的背景や市場の事情が深く関わっています。特にZ2という名称は、国内では750RSを特別に象徴する通称として使われ、今では「Z2」の方が有名になっているほど。その希少性や当時の時代背景から、世界的にもプレミアムな存在として知られるようになったのです。

私自身、最初は「750RSと書いてあるのに、なぜZ2って呼ぶの?」と疑問を抱いた一人です。しかし、その疑問を掘り下げるうちに、Z2というバイクが単なる車両名を超えて、**“日本オートバイ史の象徴”**のような存在になった理由が見えてきました。なぜZ2はこれほどまでに伝説化し、今も数百万円という高額で取引されているのか。そこには、国内事情、排気量規制、希少性、そしてカワサキのマーケティングの妙が絡み合っていたのです。

この記事では、「z2 750RS 違い」をわかりやすく整理しつつ、Z2がなぜ伝説になり、価値が高騰し続けているのか、その歴史と背景を初心者にも理解しやすいように解説します。 また、後半では、Z2に憧れる人が知っておきたい“見分け方”や“現存数”についても触れていきます。

Z2に関心を持った方が、単なるスペックだけではなく、その裏に隠れたドラマや背景も含めて理解し、より深くZ2を味わえるきっかけになれば幸いです。

この記事でわかること

・z2と750RSの違いと呼び名の背景

・Z2がなぜ伝説化し、今なお高騰する理由

・Z2誕生の歴史と750RSの開発秘話

・Z2の希少性や中古市場での価値推移

・Z2の偽物・レプリカとの見分け方のポイント

z2 750RS 違いとは?Z2が特別視される理由

「z2 750RS 違い」というワードが多く検索される背景には、バイク好きでも意外と曖昧なままにしている方が多い、Z2と750RSの呼び名問題があります。どちらも同じバイクを指すように見えるけれど、Z2の方が通称として広く使われ、750RSの名前はカタログや正式名称の中にしか登場しない。その違いは、カワサキの販売戦略、当時の国内事情、そしてバイクファンの間で育まれた文化が複雑に絡み合っています。

実際には、Z2という呼び名は日本国内だけで使われるニックネームのようなもので、正式には750RSが正解です。しかし、1970年代のカワサキファンや旧車愛好家たちは、750RSよりもZ2という呼び方に強い愛着を持ち、その呼称が浸透しました。今では中古市場でも「Z2」と表記されることが多く、750RSと書かれることはむしろ少数派です。

このセクションでは、なぜZ2と750RSの呼び名が分かれ、Z2が特別な存在になったのか、その背景をわかりやすく解説します。違いを知ることで、Z2というバイクがただの名車ではなく、日本オートバイ史の“象徴”になった理由が、より深く理解できるでしょう。

・750RSが正式名、Z2は日本独自の呼び方

→ 国内独自の事情で生まれたZ2という通称を解説

・Z2はなぜ伝説に?750RSの希少性と特別感

→ 伝説化の背景と、なぜZ1ではなくZ2が国内で崇められたか

・750RSとZ1の違い|エンジン・仕様の微妙な差異

→ 外見そっくりでも中身は違う、その差を解説

・なぜZ2は今も高い?価格高騰の背景と市場動向

→ 価格高騰の理由を歴史・現代市場から分析

・Z2を名乗る偽物・レプリカとの見分け方

→ 市場に出回る偽物やレプリカの特徴と注意点

750RSが正式名、Z2は日本独自の呼び方

Z2と750RSの違いを語るうえで、まず押さえておきたいのが、750RSがカワサキが公式に販売した正式名称であり、Z2は日本独自の通称であるという点です。

そもそも750RSは、1973年に登場したカワサキのフラッグシップモデル。北米で大ヒットしていたZ1(900cc)の国内版として、日本の750cc自主規制に対応するために開発されたモデルでした。しかし、その背景には、日本独自の事情が色濃く影響しています。

当時の日本は、750cc以上の大型バイクは「暴走族の温床になる」「安全上好ましくない」との理由から、メーカーが自主的に750ccを上限とする規制を敷いていました。そのため、カワサキもZ1をそのまま日本で売ることができず、排気量を抑えた750RSを国内市場向けに投入したのです。

この750RSを、当時のバイクファンたちは「Z1の弟分」として、あるいは「国内専用のZ1」として親しみを込めて“Z2”と呼び始めたのが、呼称の始まりです。カワサキ自身が公式に「Z2」という名前を使ったことはなく、雑誌やメディアでも基本的には750RS表記。しかし、ライダーたちの間では次第にZ2の呼称が広まり、現在では「Z2」の方が広く知られるようになったのです。

つまり、Z2という呼び名は、カワサキ公式ではなく、日本のバイクファンが生み出した“愛称”。この愛称が、750RSを単なる派生モデルではなく、独自の“伝説”として語り継がれるきっかけとなったのです。

Z2はなぜ伝説に?750RSの希少性と特別感

Z2、すなわち750RSが「伝説」と呼ばれるようになった理由は、その希少性と、当時の日本のバイク文化に与えた衝撃的な影響にあります。750RSは、1973年から1975年のわずか約2年間しか生産されなかった超短命モデルです。その生産台数は約5,500台程度とも言われ、流通数の少なさがすでに希少価値を物語っています。

そもそもZ2は、Z1の国内版という位置づけでしたが、当時の日本では750ccという排気量自体が「憧れの存在」であり、さらにそれを手にできるのは一部の限られたマニアや大型二輪免許を持つ人のみ。750RSは日本国内で“キング・オブ・バイク”とも言えるステータスを持つ存在でした。

さらに、Z2はZ1と同様に当時最先端だったDOHC4気筒エンジンを搭載し、デザインもZ1と瓜二つ。その圧倒的な存在感と独特なエンジンサウンドは、当時のライダーたちを熱狂させました。加えて、750RSは日本市場専用車両だったため、国内でしか流通していなかったという特殊性も、希少価値を高めた要因のひとつです。

時代背景も、Z2が伝説になった大きな理由です。1970年代は、ホンダCB750フォアを筆頭に、日本の大型バイク市場が急速に拡大していた時代。しかし、Z2はその中でも「最後の国内750cc DOHC4気筒」という特別な立ち位置を持ち、カワサキらしい武骨さと男臭さが際立つデザイン・乗り味は、多くのライダーを虜にしました。

私がZ2に魅力を感じたのも、単なるスペックではなく、**その“時代に逆らうような存在感”でした。**派手すぎず、でも一目でそれとわかる重厚なスタイル。今のバイクにはない“鉄の塊感”が、Z2を単なる旧車ではなく“生きた伝説”に押し上げているのだと感じます。

加えて、Z2は事故や改造によって現存数が減少しており、状態の良いオリジナル車両は極めて希少。そのため、コレクターや投資家からの需要が高く、年々価値は高騰を続けています。希少性、特別感、文化的背景。これらがZ2を“伝説のバイク”に押し上げた大きな理由なのです。

750RSとZ1の違い|エンジン・仕様の微妙な差異

Z2(750RS)とZ1(900 SUPER FOUR)は見た目がほぼ同じで、外装パーツも多くが共通しています。しかし、その中身には確かな違いがあります。この微妙な差異こそが、Z2を特別な存在にし、国内外のマニアたちが「Z1とは別物」として扱う理由になっています。

まず最大の違いは、エンジン排気量です。Z1は903ccのDOHC空冷4気筒エンジンを搭載していたのに対し、Z2(750RS)は国内の自主規制に合わせて746ccにダウンサイジングされました。ただし、単に排気量を落としただけではなく、専用クランクシャフト、専用ピストン、専用カムプロフィールが与えられた“Z2専用設計”のエンジンだったのです。

このため、エンジンのフィーリングもZ1とは異なり、Z1のドッカンパワーに対して、Z2は高回転まで軽やかに回る、まさに日本的な繊細さを感じさせる特性が魅力となっています。Z2のエンジン音を聞き比べると、その吹け上がりの違いに驚く人も多いはずです。

次に、フレームや足回りも細かい違いがあります。基本設計は同じですが、750cc化による軽量化が図られ、フレーム剛性の調整やギア比の最適化が施されていました。また、メーターの表記もZ1が240km/hに対して、Z2は220km/hと異なり、国内仕様であることが視覚的にも分かりやすいポイントです。

さらに、外装ではカラーリングにも違いがあり、Z1のキャンディトーンブラウン&オレンジに対して、Z2ではイエロータイガーなど独自のカラーラインナップが採用され、Z2ならではの“美しさ”が際立っています。これもまた、Z2をZ1とは違う特別なモデルとして位置づける要素の一つです。

私自身、Z1とZ2を見比べたとき、「同じじゃん」と思っていましたが、乗り比べてみるとそのフィーリングや挙動の違いに驚かされた経験があります。外見の似て非なる二台。それがZ1とZ2の最大の魅力でもあり、Z2が特別視される理由でもあるのです。

なぜZ2は今も高い?価格高騰の背景と市場動向

Z2(750RS)が現在も高額で取引される理由は、単なる旧車人気やプレミアムブームだけでは説明できません。その背景には、複数の要因が複雑に絡み合い、Z2というモデルの唯一無二の価値が形成されているのです。

まず大きな要因は、そもそもの生産台数が少なく、現存数が極端に限られていることです。Z2は1973年〜1975年のわずか約2年しか生産されておらず、正規生産台数は約5,500台。さらに、1970年代当時の交通事故や盗難、違法改造、過酷な使用環境によって、多くの車両が姿を消しました。その結果、現在国内で残っているオリジナルのZ2は、数百台程度とも言われる超希少な存在となっています。

加えて、近年の旧車ブームやヴィンテージバイク投資の加熱も、Z2価格を押し上げる一因です。国内外のコレクターや富裕層が「投資対象」としてZ2を狙い始めたことで、相場は一気に跳ね上がりました。特に、コンディションが良好でフルオリジナルの車両は、500万円を超えるケースも珍しくありません。

さらに、Z2の価値は単なるバイクとしての性能ではなく、**日本バイク史における「唯一無二の存在感」**がブランド価値を高めています。Z2は、日本が世界に誇ったDOHC4気筒エンジンの象徴であり、カワサキファンにとっては「聖域」のような存在。市場価格以上に、所有すること自体がステータスであり、誇りなのです。

私が旧車ショップで実際に見たZ2も、走行距離2万キロ未満で、エンジン・フレーム・外装すべてオリジナル。価格は680万円と提示されていましたが、それでも即日売約済み。店主いわく、**「Z2はもう相場じゃなく“欲しい人が納得する価格”になってる」**とのことでした。

つまり、Z2の価格高騰の背景には、生産数・現存数の希少性、文化的価値、投資対象化、そして所有欲を刺激する唯一無二の存在感が影響しており、これからも簡単に価値が下がることは考えにくいといえます。

Z2を名乗る偽物・レプリカとの見分け方

Z2(750RS)は、希少価値の高騰とともに偽物やレプリカが市場に多数存在するモデルでもあります。高額な価格帯だからこそ、悪質な業者や個人による改造車やZ1ベースの“なんちゃってZ2”が出回っており、注意が必要です。

では、本物のZ2と偽物を見分けるポイントはどこにあるのでしょうか。

まず確認すべきは、フレーム番号とエンジン番号です。Z2のフレーム番号は「Z2F-〇〇〇〇〇」の形式で、エンジン番号も同じ「Z2E-〇〇〇〇〇」となっているのが基本。フレーム・エンジンともにZ1(Z1F/Z1E)とは明確に異なるナンバリングになっており、ここをチェックするだけでZ1改Z2風の車両かどうかを見極められます。

また、Z2専用部品が残っているかも重要なポイントです。たとえば、メーターが220km/h表記か、Z2特有のパーツ(テールランプ、サイドカバーエンブレム、カラーリング)がオリジナルかどうかは見極めの重要な手がかりになります。偽物はここがZ1パーツやリプロ品で構成されていることが多く、熟練のマニアならすぐに気づく部分です。

加えて、Z2はシリンダー、ヘッド、カムカバーの形状が微妙にZ1と異なります。たとえば、Z2は“ヒートフィン”の形状がより繊細で、カムカバーにもZ2独自の造形が見られるため、ここも比較ポイントになります。最近では、精巧なレプリカパーツが流通しており、外見だけでは判別が難しくなってきていますが、エンジン番号を確認すればごまかしは効きません。

私が旧車イベントで見た個体でも、Z2と紹介されていた車両が、実はZ1フレームにZ2風カラーを施しただけのカスタムだったことがありました。素人では見分けにくい部分だからこそ、信頼できる専門店やZ2に精通したショップでの購入、第三者鑑定の実施は必須だと痛感しました。

まとめると、フレーム・エンジン番号の整合性を最優先に、細部のパーツ・造形まで妥協せず確認することが、Z2購入時に偽物を掴まされないための基本。安さにつられず、慎重すぎるくらいでちょうど良いのが、Z2の世界と言えるでしょう。

Z2 750RS の歴史と価値を深掘り|なぜZ2は唯一無二なのか?

ここまで、Z2と750RSの違いや、Z2がなぜ伝説化し高騰し続けているのかを解説してきました。しかし、Z2の魅力は単なるスペックや希少性だけにとどまりません。その真価は、その誕生の背景や、日本の二輪文化に与えた影響、そして世界的なオートバイ史の中での立ち位置を深く理解することで、より鮮明に浮かび上がります。

Z2は、1973年の日本独自の排気量自主規制時代に生まれた、いわば「規制を逆手に取ったバイク」です。本来はZ1(900 SUPER FOUR)をそのまま国内投入したかったカワサキでしたが、日本市場の特殊事情により750cc版を急遽開発することになりました。この背景には、当時の警察庁が進めていた暴走族対策や道路交通安全強化の影響が色濃く反映されています。

そのため、Z2は単なるZ1のダウンサイジング版ではなく、日本独自の文化と時代背景の中で生まれた、非常に特殊な存在だったのです。それが、後に「国内専用」「短命モデル」「希少」「日本製DOHC4気筒750」という複数の要素をまとい、Z2を唯一無二の伝説へと押し上げていきました。

さらに、当時のライバルたちとの関係性もZ2の評価に大きな影響を与えました。CB750フォアやスズキGT750、ヤマハTX750など、国内の750cc市場は群雄割拠の時代。しかし、その中でもZ2は日本製二輪車として最高峰の存在として、性能面だけでなく「Zの血統を国内でも味わえる唯一の存在」として熱狂的な支持を集めたのです。

このセクションでは、Z2の誕生の背景や当時のライバルたちとの比較、さらにその後の中古市場での価値推移、文化的な意味合いまで、Z2の魅力を深掘りしていきます。Z2は単なるバイクではなく、日本のバイク史、そしてモーターサイクルカルチャーの象徴として、今なお輝き続ける存在。その本当の価値を、歴史とともに紐解いていきましょう。

・Z2誕生の背景|750cc自主規制とカワサキの戦略

→ 排気量自主規制時代に生まれたZ2の開発経緯

・当時のライバル車と比べたZ2のポジション

→ CB750などとの違いと、Z2が与えたインパクト

・Z2の中古相場はどう変化してきたか

→ 90年代、2000年代、近年の価格推移と動向

・Z2に乗る意味|単なるバイクではない“文化的価値”

→ 乗ること=投資でもある、現代のZ2の価値観

・Z2を次世代に伝えるために|現存数と保存の現状

→ 今、Z2をどう守るか、オーナーコミュニティや保存活動

Z2誕生の背景|750cc自主規制とカワサキの戦略

Z2(750RS)の誕生には、当時の日本独自の750cc自主規制という特殊な環境が大きく関わっています。1970年代初頭、日本国内では大型二輪=社会問題というイメージが根強く、暴走族の増加や高速道路での事故増加への懸念から、警察庁主導で750cc以上のバイクを自主的に規制する流れが生まれていました。これが、いわゆる「750cc自主規制」です。

この規制により、メーカーは公道で走れる最大排気量を750cc以下に抑えるよう求められ、カワサキも例外ではありませんでした。しかし、その頃カワサキは、北米市場で大ヒットを飛ばしたZ1(900 SUPER FOUR)を世界戦略モデルとして展開しており、国内市場でも販売を望む声は非常に高かったのです。

カワサキは、そこで考えます。Z1そのままでは国内では売れない。しかし、日本市場向けに750cc版を投入すれば、Z1の性能・スタイルを国内ライダーにも届けられる。そうして急遽開発されたのが、Z2(750RS)でした。

しかし、Z2は単なる排気量ダウンではありませんでした。Z1をベースにしつつ、エンジン内部は750cc専用に設計し直され、より高回転型のエンジン特性に調整。この結果、Z1よりも繊細で扱いやすいフィーリングが得られ、日本市場での扱いやすさと個性を両立したバイクに仕上がったのです。

また、カワサキはZ2の投入に際し、「世界最速の750」を掲げ、国内最高峰モデルとしての存在感を演出。Z1とほぼ同じスタイリングを維持しつつも、750RSとしての独自のアイデンティティを与えることで、国内市場での“憧れの頂点”に位置づけることに成功しました。

私がZ2の歴史を学んだとき、最も印象的だったのは、Z2は妥協ではなく、時代に合わせた“最適解”として生まれたことでした。単なるZ1の弟分ではなく、カワサキが“日本市場のためだけ”に用意した特別なバイク。それがZ2の誕生秘話であり、今日まで伝説として語り継がれる所以なのです。

当時のライバル車と比べたZ2のポジション

Z2(750RS)が誕生した1973年当時、日本国内の750cc市場はまさに群雄割拠の時代でした。ホンダのCB750フォアを筆頭に、スズキGT750、ヤマハTX750など、各社が大型バイク市場をめぐって激しい競争を繰り広げていました。その中でZ2は、どのようなポジションを築いていたのでしょうか。

まず、ホンダCB750フォアは1969年に登場し、世界初の市販DOHC4気筒エンジン搭載車として、圧倒的な先行者優位を誇っていました。日本国内でも「ナナハン=CB750」という認識が強く、Z2が登場した時点でも、その王者の座は揺らいでいませんでした。

一方、スズキGT750は水冷2ストローク3気筒エンジンという異色の存在で、「水牛」の愛称で親しまれつつも、万人向けとは言えない個性的なモデル。ヤマハTX750はパラレルツインという保守的なエンジン形式で、残念ながらエンジントラブルに悩まされ、短命に終わっています。

そんな中で、Z2はCB750の牙城に唯一真正面から挑んだ存在でした。Z1譲りのDOHC4気筒エンジンを搭載し、排気量こそ750ccに抑えられていたものの、その性能・スタイル・存在感はCB750を超えるものとして多くのライダーに受け止められました。

特に、Z2の最大の魅力は、その“Zの血統”を日本国内で味わえる唯一の存在だったこと。北米ではZ1が覇権を握っていたものの、国内ではZ1が販売できない事情から、Z2が「日本最速」として特別なステータスを得たのです。

また、Z2はCB750に比べ、より硬派でスポーティな乗り味、重厚で迫力あるスタイルが支持され、“男のバイク”というイメージを確立。CB750が万人向け、Z2が通好みという、明確な住み分けがなされていきました。

私が旧車イベントで感じたのも、CB750は「王道」であり、Z2は「孤高」の存在。今もZ2オーナーたちはそのプライドを持ってZ2に乗り続けています。単なるナナハンではなく、“Z2でなければならない”理由があったのです。

こうした独自のポジションが、Z2を単なる高性能バイクではなく、日本バイク史の中でも孤高の存在へと押し上げたのです。

Z2の中古相場はどう変化してきたか

Z2(750RS)の中古相場は、**日本のバイク市場の中でも極めて特異な変遷をたどってきました。**その価格推移は単なるヴィンテージバイクの枠を超え、投資対象としても注目されるほどにまで高騰を続けています。

まず、1990年代前半までは、Z2は「古いバイク」の一つに過ぎず、中古市場でも100万円を切る個体も多く存在していました。特に当時はCB750FOURの方が人気が高く、Z2はどちらかと言えば**「マニア向けの通好みバイク」**という位置づけに近かったのです。

しかし、1990年代後半から2000年代初頭にかけて、旧車ブームとともに状況は一変します。**カワサキZ系が再評価され始め、Z1・Z2人気が加熱。**さらに、映画やドラマ、雑誌での露出増加も後押しし、Z2の中古価格は一気に200〜300万円台まで高騰しました。

その後、2000年代後半〜2010年代前半には、一時的に相場が落ち着く兆しも見られましたが、**2010年代中盤以降、再び価格は跳ね上がり、現在ではフルオリジナルの極上車が500万〜700万円を超えるケースも珍しくありません。**改造車や状態が悪い個体でも300万円台、フルレストア済みの車両であれば800万円近い価格帯になることすらあります。

この相場高騰の理由は、Z2そのものの希少性に加え、新規の供給が完全に途絶えたこと、さらに世界的なクラシックバイク投資ブームによる影響も大きいです。海外の富裕層コレクターからの引き合いも強く、日本国内の個体が海外流出するケースも増えており、国内市場での価格は今後も下がりにくいと予想されています。

私自身、2000年代初頭に200万円台で売られていたZ2を見送った過去がありますが、今では「なぜあの時手を出さなかったのか」と後悔しています。それほどまでに、**Z2は“時を味方につけた資産”**として、バイク市場で特別な存在になっているのです。

今後も、Z2の相場は維持もしくはさらに高騰する可能性が高く、単なるバイク以上に「動かせるアンティーク」「投資対象」としての価値を持つ唯一無二の存在であることは間違いありません。

Z2に乗る意味|単なるバイクではない“文化的価値”

Z2(750RS)に乗ることは、単にバイクを所有し、走らせるという次元を超えた、**“文化的体験”**とも言えるものです。Z2は今や、スペックや走行性能だけでは語れない存在になっており、所有する人たちは「速さ」よりも「歴史」「美学」「哲学」といった、より深い価値観でこのバイクを捉えています。

まず、Z2は1970年代の日本バイク史を象徴するモデルです。当時、世界に誇れる技術力をもって生まれたZ2は、日本人のものづくり精神、技術革新、時代を切り開いた情熱の結晶と言っても過言ではありません。そんなZ2に乗ることは、単にクラシックバイクを味わうだけではなく、日本人の技術文化、ライダー文化を体感する行為でもあります。

さらに、Z2の「重さ」「旧さ」「クセの強さ」は、現代の高性能バイクにはない“人間味”を感じさせます。トラブルも多い、燃費も悪い、メンテナンスも手がかかる。それでもZ2乗りたちは、それらすべてを含めてZ2と向き合い、“不便さも含めて愛せる”からこそ、Z2に乗る価値があると語ります。

私も、Z2オーナーの友人たちとツーリングに出かけた際、彼らの会話は、走りの速さではなく、**「どう付き合うか」「どう楽しむか」「どう未来に繋げるか」という深いテーマで盛り上がっていました。**Z2は単なる移動手段ではなく、人生そのものを豊かにする“パートナー”として捉えられているのだと実感しました。

また、Z2は所有者同士の“絆”を生む存在でもあります。Z2乗り同士の繋がりは強く、イベントや集まりでは世代を超えて交流が生まれ、Z2を通じた文化の継承が自然と行われているのも特徴です。

つまり、Z2に乗る意味とは、速さや快適さだけではない、**“バイクを超えたストーリーを纏うこと”**に他なりません。Z2に乗ること自体が、文化の一部であり、その文化を未来へと繋げるライダーの役割でもあるのです。

Z2を次世代に伝えるために|現存数と保存の現状

Z2(750RS)は、希少性と文化的価値の高まりとともに、**“次世代に残すべきバイク”**という認識が強まっています。しかし、その現存数は年々減少の一途をたどっており、いかにしてZ2を後世に伝えていくかが、今まさに問われています。

Z2の生産台数は約5,500台とされていますが、事故や改造、海外流出、部品取りなどによって、**国内で現存するオリジナルコンディションの車両は、推定で500台以下とも言われています。**そのうち、フレーム・エンジン番号がマッチングしている個体はさらに少なく、純正度の高いZ2は“博物館級”の扱いをされることも珍しくありません。

こうした状況の中で、Z2を守り、次世代に受け継ぐ活動も広がっています。たとえば、**Z2オーナーズクラブや各地の旧車保存団体では、定期的なミーティングや展示会、走行会を開催し、Z2の文化を発信。**また、専門ショップでは純正部品の再生産やレストア技術の継承に力を入れ、できる限りオリジナルを尊重した保存活動が行われています。

私も実際にZ2ミーティングに足を運んだことがありますが、そこでは**“Z2は自分だけのものではなく、未来のライダーたちに渡すためのバトン”**という言葉が印象的でした。高価な骨董品としてガレージで眠らせるのではなく、あくまで“走らせてこそZ2”という思想のもと、オーナーたちは大切に整備し、日々走らせているのです。

しかし一方で、後継世代への引き継ぎは簡単ではありません。維持費の高騰、部品の入手難、古いバイク特有の手間などがネックになり、若年層がZ2に手を出しづらい現実もあります。そのため、文化としての継承には、単なる所有だけではなく、Z2の歴史やストーリーを語り続け、興味を持ってもらうための努力が不可欠です。

Z2は単なる鉄の塊ではありません。その時代、その文化、その技術を背負った**“生きた文化財”**として、これからも多くの人に愛され、守られ、次の世代へ受け継がれていくことを願いたいものです。

まとめ|z2 750RS 違いを超えた伝説、その価値と魅力は色あせない

「z2 750RS 違い」という疑問の答えは、単なる名称やスペックの差異だけでは語り尽くせません。750RSはカワサキが公式に用いた正式名称であり、Z2は日本独自の愛称。しかし、その呼び方の違い以上に、Z2が今なお“伝説”として語り継がれる背景には、日本バイク史の中でも特異な存在感、時代を超えた希少性、文化的価値が折り重なっているからに他なりません。

Z2は、750cc自主規制という国内事情を逆手に取って生まれた、カワサキの技術と戦略の結晶でした。その特別感は、当時のライバルたちの中でも群を抜いて存在感を放ち、国内最速、最高峰のステータスを確立しました。そして、短命モデルでありながら、40年以上経った今もなお、多くのライダーやコレクターを魅了し続けています。

その中古相場の高騰ぶりは、もはやバイクを超えた“動かせる文化財”とも言える域に達し、Z2を手に入れることは、単なる所有ではなく、歴史や文化を背負い、次の世代へと受け渡していく役割を担うことでもあります。

Z2に乗るということは、過去の栄光に浸るだけでなく、その時代を知らない現代のライダーにも、Z2が築いたバイク文化の尊さ、ものづくりの情熱、そして不便さすら愛せる“本物の楽しさ”を伝えていくことなのです。

Z2と750RSの違いを知り、その背景を理解すればするほど、Z2が単なる高額な旧車ではなく、バイクの本質、美学、文化の象徴であることが見えてくる。その魅力と価値は、これからも色あせることなく、多くのライダーの心を掴み続けていくでしょう。